Изменение прекращенного обязательства не допускается. Зачет может быть полным или частичным. При полном зачете оба обязательства прекращаются в полном объеме, а при частичном - одно обязательство прекращается полностью, а в другом уменьшается объем треб

Обязательство не имеет целью навечно закрепить за его участниками определенные права и обязанности. Соответственно наступает момент, когда права и обязанности, составляющие его содержание, прекратятся, в связи с чем исчезнет правовая связь, которая объединяла его участников. В этом случае принято говорить о прекращении обязательств.

Обстоятельства, выступающие для обязательств в качестве правопрекращающих юридических фактов, многообразны и могут быть классифицированы по различным основаниям. Так, в зависимости от воли сторон выделяют следующие обстоятельства, выступающие в качестве действий: исполнение; отступное; зачет встречного требования; новация; прощение долга. По общему правилу для прекращения обязательства необходимо согласие обеих сторон, должника и кредитора. Прекращение обязательства по воле одной стороны допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором (п. 2 ст. 407 ГК РФ). В качестве правопрекращающих юридических фактов могут выступать и обстоятельства, не связанные с волей сторон, т. е. события. К ним следует отнести: совпадение должника и кредитора в одном лице; невозможность исполнения; принятие специального акта государственного органа; смерть гражданина; ликвидация юридического лица.

В зависимости от того, для каких обязательств обстоятельства, выступающие в качестве правопрекращающих юридических фактов можно разделить на универсальные, ограниченного действия и специальные.

Первые выступают в таком качестве правопрекращающих юридических фактов для любого обязательства, вторые — для всех, кроме тех, для которых установлено исключение, третьи — только для отдельных видов обязательств. В качестве универсальных выступают обстоятельства, перечисленные в гл. 26 ГК РФ, за исключением зачета, новации, смерти гражданина и ликвидации юридического лица. Последние относятся к юридическим фактам ограниченного действия. К специальным следует отнести, например, обстоятельства, перечисленные в п. 1 ст. 352 ГК РФ и выступающие в качестве оснований прекращения залога.

Прекращение обязательств по воле их участников

Исполнение обязательства связано с достижением цели, ради которой стороны вступали в обязательство, и вследствие этого является наиболее распространенным способом прекращения обязательства. Не случайно законодатель данный способ исполнения поставил на первое место среди перечисленных в гл. 26 ГК РФ.

Для того чтобы приобрести качество правопрекращаюшего юридического факта, исполнение должно быть надлежащим. Процедура прекращения обязательства исполнением регламентируется п. 2 ст. 408 ГК РФ. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части. Если должником в удостоверение обязательства был выдан долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ. Возвращая долговой документ, кредитор может сделать в нем надпись о принятом исполнении. Тогда отпадает необходимость в выдаче расписки. При невозможности возвращения долгового документа (например, в случае его гибели или утраты) кредитор должен указать на это в выдаваемой им расписке. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства.

Отказ кредитора выдать расписку, вернуть долговой документ или отмстить в расписке невозможность его возвращения дает должнику право задержать исполнение. Просрочка, возникшая в связи с такой задержкой, будет рассматриваться как просрочка кредитора, последствия которой предусмотрены в п. 2 и 3 ст. 406 ГК РФ.

Отсутствие у должника документа, свидетельствующего о принятии кредитором исполнения в случае, когда таковое имело место, может затруднить его доказывание. Возможность использования при этом свидетельских показаний зависит от того, какое юридическое значение придается исполнению. Выше при рассмотрении исполнения обязательств уже обращалось внимание на существующее в юридической науке и практике разногласие по этому вопросу.

Отступное как способ прекращения обязательств впервые введен в ГК РФ (ст. 409). Ранее действовавшее гражданское законодательство такого способа прекращения обязательства не предусматривало. Смысл отступного состоит в наделении должника с согласия кредитора возможностью заменить первоначальный предмет исполнения другим. В качестве отступного может выступать уплата денег, передача имущества и т. п. Согласно п. 3 ст. 393 ГК РФ в качестве отступного может выступать неустойка.

Кроме предмета отступного, в соглашении об отступном должны предусматриваться размер, сроки и порядок его предоставления. Само по себе соглашение об отступном не прекращает обязательства 1 . Его следует рассматривать как правоизменяющий юридический факт. Заключение такого соглашения изменяет первоначальное обязательство, делая его факультативным. У должника возникает право заменить исполнение основным предметом на исполнение факультативным (т. с. предусмотренным в соглашении об отступном). Кредитор не вправе требовать исполнения факультативным предметом. Кроме того, соглашение об отступном приостанавливает право кредитора требовать исполнения первоначальным предметом до истечения установленного сторонами срока предоставления отступного. При неисполнении соглашения в определенный сторонами срок кредитор вправе потребовать исполнения обязательства первоначальным предметом и применения к должнику мер ответственности в связи с его неисполнением.

Для прекращения обязательства по основанию, предусмотренному ст. 409, необходимо не только наличие соглашения об отступном, но и исполнение данного соглашения, выражающееся в фактическом предоставлении отступного. Такое предоставление по общему правилу прекращает обязательство полностью. При этом не имеет значения, совпадает ли стоимость предоставляемого отступного со стоимостью долга по обязательству или нет. Частичное прекращение обязательства предоставлением отступного возможно лишь в случае, если это следует из соглашения сторон.

Обязательство может быть прекращено также новацией . Последняя представляет собой соглашение сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (и. 1 ст. 414 ГК РФ).

В отличие от соглашения об отступном, которое само по себе обязательство не прекращает, соглашение о новации по отношению к первоначальному обязательству выступает в качестве правопрекращающего юридического факта. По общему правилу новацией прекращается не только первоначальное обязательство, но и дополнительные по отношению к нему обязательства (п. 3 ст. 414). Но стороны могут соглашением между собой предусмотреть и продолжение дополнительных обязательств. При этом необходимо учитывать, что речь идет лишь о тех дополнительных обязательствах, в которых участниками являются стороны соглашения о новации.

Новация допускается в отношении любых обязательств, кроме обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов (п. 2 ст. 4140). В некоторых случаях закон предусматривает возможность новирования одного обязательства другим. Например, в соответствии со ст. 818 ГК РФ денежный долг, возникший из купли-продажи, аренды имущества или иного основания, может быть заменен заемным обязательством.

Зачет встречного требования является основанием прекращения не одного, а сразу нескольких обязательств — основного и встречных, которые взаимно погашаются. В соответствии со ст. 410 ГК РФ возможность осуществления зачета связана с соблюдением трех условий. Во-первых, предъявляемое к зачету требование должно быть встречным, т. с. кредитором по нему должен быть должник по требованию, в отношении которого осуществляется зачет, а должником — кредитор по основному (первоначальному) требованию. Во-вторых, предъявляемое к зачету требование должно быть однородно с основным требованием. В-третьих, для осуществления зачета необходимо, чтобы по встречному требованию наступил срок исполнения либо срок по этому требованию не был указан или определен моментом востребования. Иными словами, должник может заявлять к зачету только такое требование, которое действительно и пригодно к принудительной реализации ввиду наступления срока.

В отличие от таких оснований прекращения обязательств, как отступное и новация, которые связаны с достижением согласия сторон, зачет представляет собой одностороннюю сделку. Для зачета достаточно заявления стороны, предъявляющей свое требование к зачету (ст. 410 ГК РФ). Такое заявление должно быть получено другой стороной. Если заявление о зачете встречного однородного требования поступило до наступления срока исполнения обязательства, то оно не прекращает соответствующие обязательства даже с наступлением упомянутого срока. Поэтому заявление должно быть направлено либо после наступления такого срока, либо до его наступления, но так, чтобы оно пришло после его наступления.

В соответствии со ст. 412 ГК РФ в случае уступки требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору. Такой зачет производится, если требование возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке требования, и срок требования наступил до его получения либо этот срок не указан или определен моментом востребования.

Наконец, способом прекращения обязательства является прощение долга. Как и отступное, оно впервые было включено в ГК РФ в качестве основания прекращения. По смыслу ст. 415 ГК РФ прощение долга представляет собой освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей. В связи с этим прощение долга является разновидностью дарения. Соответственно относительно прощения долга действуют запреты, установленные ст. 575 ГК РФ. Ограничение в отношении прошения долга установлено и ст. 415. Прошение долга не допускается, когда оно нарушает права других лиц в отношении имущества кредитора.

Прекращение обязательств независимо от воли их участников

Случаи прекращения обязательств в силу обстоятельств, которые не зависят от его участников, также достаточно разнообразны. Так, в соответствии со ст. 413 ГК РФ в качестве право- прекращающего юридического факта применительно к обязательству может выступать совпадение должника и кредитора в одном лице . В этом случае должник по обязательству приобретает право требования в этом же обязательстве, становясь в нем кредитором в отношении самого себя. Правоотношение прс- кращается, поскольку вместо двух его сторон остается только одна.

Случаи, когда кредитор и должник совпадают в одном лице, встречаются не часто. Такое происходит, например, при слиянии двух юридических лиц, которые ранее были кредитором и должником по обязательству, либо при наследовании, когда наследник имел обязательственные отношения с наследодателем. Совпадение должника и кредитора может иметь место также при передаче прав и обязанностей по договору. К примеру, арендованное имущество покупается, и обязательство уплаты арендной платы прекращается.

Прекращение обязательств возможно вследствие невозможности их исполнения. Невозможность исполнения обязательств может наступить в результате обстоятельств фактического характера (фактическая невозможность — ст. 416 ГК РФ), принятия юридического акта (юридическая невозможность — ст. 417).

Фактическая невозможность чаше всего связана с уничтожением индивидуально определенной вещи, выступающей в качестве объекта исполнения (пожар уничтожил продаваемый или арендуемый дом, наводнение сгубило урожай и т. д.).

Невозможность исполнения обязательства согласно п. 1 ст. 416 влечет за собой прекращение обязательства, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Если невозможность исполнения связана с обстоятельствами, которые в силу ст. 401 ГК РФ влекут наступление ответственности, то такое обязательство продолжает действовать до тех пор, пока должник не возместит причиненные убытки или уплатит предусмотренную в обязательстве неустойку. Не должно рассматриваться как невозможность исполнения и соответственно вести к прекращению обязательств отсутствие у должника необходимых денежных средств. Это, в частности, вытекает из смысла п. 3 ст. 401.

Каждый из участников в случае прекращения обязательства в связи с невозможностью его исполнения вправе требовать возврата того, за что он не получил встречного удовлетворения. В случае, когда невозможность исполнения вызвана виновными действиями кредитора, он не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству (п. 2 ст. 416).

Юридическая невозможность исполнения обязательства, способная в соответствии со ст. 417 ГК РФ прекращать обязательства, возникает в случае принятия акта государственного органа. Имеются в виду акты, устанавливающие запрет или ограничение на осуществление действий, выступающих в качестве предмета исполнения, либо лишающие субъекта права на осуществление таких действий. Закон не указывает ни на характер этих актов (нормативный или ненормативный), ни органы, компетентные издавать такие акты. Соответственно это могут быть акты как нормативные, так и не являющиеся таковыми. Они могут быть изданы любым государственным органом (федеральным либо субъекта РФ), компетентным в силу правовых норм принимать акты, обязательные для исполнения субъектами права. По аналогии данную норму можно применить и к актам органов, не являющихся государственными, но компетентных принимать акты, обязательные для исполнения. Так, в упоминавшемся выше Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 104 указывается, что обязательство может быть прекращено по основанию, предусмотренному ст. 417, и в тех случаях, когда издан акт органа местного самоуправления, делающий невозможным исполнение обязательства.

Условие о том, что невозможность исполнения обязательства должна быть вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416), действует и в отношении юридической невозможности исполнения. Поэтому когда в результате правонарушения, совершенного должником, государственным органом принят акт, делающий исполнение им обязательства невозможным, обязательство не прекращается. В этом случае прекращается лишь обязательство ответчика по осуществлению деятельности в натуре, но не обязанность возместить убытки, вызванные тем, что исполнение в натуре не последовало. Примером такого случая может служить приостановление действия лицензии или ее аннулирование в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Обязательства, неразрывно связанные с личностью должника или кредитора — физического лица, прекращаются смертью данного лиц (ст. 48 ГК РФ). Неразрывная связь обязательства с личностью гражданина выражается в невозможности перехода прав и обязанностей из данного обязательства к другим лицам. В соответствии с гражданским законодательством смерть гражданина (объявление его умершим) влечет открытие наследства и переход имущества умершего, в том числе его имущественных прав и обязанностей, к наследникам в порядке универсального правопреемства. Однако согласно абз. 2 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или иными законами. Следовательно, обязательства, из которых возникли эти права и обязанности, прекращаются.

Как видим, и в ст. 418, и в абз. 2 ст. 1112 речь идет о правах и обязанностях, неразрывно связанных с личностью умершего. Эти статьи не содержат перечня таких прав и обязанностей, указывается лишь, что к их числу относятся право на алименты и право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Что касается иных прав и обязанностей, то на их неразрывную связь с личностью гражданина и невозможность перехода по наследству должно быть прямо указано в ГК РФ или другом законе. Такое указание, в частности, содержится в п. 1 ст. 977 ГК РФ, согласно которому договор поручения прекращается вследствие смерти доверителя или поверенного.

В качестве еще одного из оснований прекращения обязательств названа ликвидация юридического лица , выступающего стороной в обязательстве (ст. 419 ГК РФ). Как известно, при ликвидации юридического лица оно прекращает свое существование без правопреемства, поэтому перехода прав и обязанностей, в том числе обязательственных, не происходит. Исключение составляют случаи, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо, в частности, по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.

С ликвидацией юридического лица связано прекращение лишь тех обязательств, которые не были полностью прекращены исполнением в процессе осуществления ликвидационных процедур. Такое прекращение также называют погашением обязательства. В соответствии с п. 6 ст. 64 ГК РФ требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, и требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

Замена участников обязательства может не только осуществляться по соглашению сторон, но и предусматриваться непосредственно законом (ст. 387 ГК). Такая ситуация возникает в случаях универсального правопреемства в правах и обязанностях, в частности при преобразовании или слиянии юридических лиц и наследовании в случае смерти гражданина, а также в других предусмотренных законом случаях, например при переводе прав и обязанностей покупателя доли в праве общей собственности на сособственника, право преимущественной покупки которого нарушено приобретателем (п. 3 ст. 250 ГК), или при передаче комиссионером комитенту прав по заключенной им во исполнение договора комиссии сделке с третьим лицом (п. 2 ст. 993 ГК).

Вместе с тем замена участвующих в обязательстве лиц допускается не всегда. Исключение прежде всего касается обязательств строго личного характера. В частности, прямо запрещена уступка права требования возмещения вреда, вызванного повреждением здоровья или смертью гражданина (ст. 383 ГК), поскольку соответствующие платежи имеют строго целевое назначение. Перемена участников обязательства, в том числе замена кредитора, может быть запрещена законом, иными правовыми актами или даже договором сторон (п. 1 ст. 388 ГК). Например, в силу п. 2 ст. 631 ГК запрещается передача арендатором имущества по договору проката своих прав и обязанностей другому лицу. Закон может также ограничить круг субъектов, которые могут заменять участников конкретных обязательств. Так, в договорах финансирования под уступку денежного требования дальнейшая передача уступленного права допускается, если она прямо предусмотрена договором и только в пользу других финансовых агентов (факторов) (ст. 825, 829 ГК).

Уступка требования может совершаться в форме цессии, а также суброгации. Цессия (от лат. cessio - уступка, передача) представляет собой акт передачи (уступки) права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом юридических фактов, приводящий к замене кредитора в обязательстве.

Сделка, лежащая в основе цессии, имеет своим предметом принадлежащее кредитору право требования. Она может быть как возмездной, так и безвозмездной и соответственно односторонней или двусторонней, консенсуальной либо реальной и т.д. Она требует простого письменного или нотариального оформления в зависимости от того, в какой форме была совершена основная сделка, права по которой уступаются (п. 1 ст. 389 ГК). Уступка прав по сделке, требующей государственной регистрации, например по сделке, связанной с отчуждением недвижимости, по общему правилу также подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 389 ГК). Уступка прав по ордерной ценной бумаге, например по переводному векселю, оформляется специальной передаточной надписью - индоссаментом (п. 3 ст. 389, п. 3 ст. 146 ГК)*(26).

При уступке прав первоначальный кредитор отвечает перед новым лишь за действительность уступленного им требования, но не отвечает за его исполнимость (если только он специально не принял на себя поручительство за должника) (ст. 390 ГК). С такого кредитора можно, следовательно, взыскать убытки, например за уступку просроченного требования, но нельзя ничего потребовать в связи с неплатежеспособностью должника. Лишь при уступке прав по ценным бумагам, оформленной индоссаментом, надписатель (индоссант) обычно отвечает как за действительность, так и за исполнимость передаваемого по ценной бумаге имущественного права.

Поскольку должнику по общему правилу должно быть безразлично, кому именно исполнять обязательство, его согласия на цессию не требуется, если только иное прямо не предусмотрено законом или договором (п. 2 ст. 382 ГК). В частности, согласие должника на цессию необходимо получить в случае, если личность кредитора имеет для него существенное значение (п. 2 ст. 388 ГК), например личность наймодателя в договоре жилищного найма далеко не безразлична для нанимателя. Во многих случаях договоры участников предпринимательской деятельности предусматривают невозможность замены субъекта обязательства без предварительного письменного согласия другой стороны.

В любом случае должника необходимо письменно уведомить о состоявшейся цессии, иначе он будет вправе произвести исполнение первоначальному кредитору. Кроме того, новому кредитору необходимо передать все документы, удостоверяющие право требования, и сообщить все сведения, имеющие значение для его осуществления, ибо должник может выдвинуть против цессионария все возражения, которые он имел против цедента (п. 2 ст. 385, ст. 386 ГК).

Развитый имущественный оборот допускает возможность частичной уступки права, например права требования не в полной сумме долга или уступки новому кредитору лишь права на взыскание неустойки с сохранением за первоначальным кредитором права требовать исполнения основного обязательства. Иначе говоря, цессия не всегда должна быть связана с полной заменой кредитора в обязательстве. Действующий ГК РФ также не исключает данной возможности, если она прямо предусмотрена договором или законом. Суброгация (от лат. subrogare - заменять, восполнять) - один из случаев уступки права, возникающей в силу закона и состоящей в переходе к новому кредитору требований в размере реально произведенной за них оплаты (или иного исполнения).

Понятие суброгации пришло из страхового права, согласно нормам которого к страховщику, выплатившему предусмотренное договором имущественного страхования возмещение застрахованному лицу, переходит право требования к лицу, ответственному за причиненные убытки, но в пределах фактически выплаченной им суммы (возмещенных в результате страхования убытков) (п. 1 ст. 965 ГК). Применение суброгации не ограничивается страховым правом. В качестве суброгации можно рассматривать и предусмотренную п. 2 ст. 313 ГК возможность третьего лица исполнить обязательство вместо должника без его согласия, получив взамен соответствующее право требования к нему. Суброгация отличается от цессии, во-первых, тем, что всегда возникает в силу указанных в законе юридических фактов, а не по соглашению сторон. Во-вторых, объем получаемого новым кредитором требования при суброгации ограничен пределами фактически произведенных им прежнему кредитору выплат (или иного реально осуществленного исполнения), тогда как в случае цессии новый кредитор приобретает право требования прежнего кредитора в полном объеме, обычно компенсировав ему лишь известную часть причитающегося исполнения. В остальном на суброгацию по общему правилу распространяются положения о цессии.

При переводе долга в обязательстве происходит замена должника, что всегда небезразлично кредитору. Ведь новый, неизвестный ему должник может оказаться неплатежеспособным, неисправным и т.д. Поэтому закон требует обязательного согласия кредитора на замену должника (п. 1 ст. 391 ГК). Вместе с тем в силу правопреемства новый должник вправе выдвигать против требований кредитора все возражения, которые имелись у первоначального должника (ст. 392 ГК).

Подобно цессии, перевод долга также может происходить как в силу договора (сделки), так и на основании иных юридических фактов, прямо указанных законом (например, в силу универсального правопреемства). К его оформлению предъявляются те же требования, что и к оформлению цессии. Договор о переводе долга является многосторонней сделкой, требующей соответствующего волеизъявления от старого и нового должника и от кредитора.

Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий.

Такое поведение должника должно точно соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором или законом либо иным правовым актом, а также другими требованиями законодательства, а при их отсутствии - обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 ГК). Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленным в их договоре, указанным в законе или соответствующим обычаям способом в установленный срок и в должном месте, признается надлежащим.

Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 ГК). Оно составляет цель установления и существования всех обязательств. Всякое иное исполнение, не являющееся надлежащим, например частичное или с просрочкой, становится основанием для применения к должнику соответствующих принудительных мер, включая и меры гражданско-правовой ответственности.

Исполнение обязательства как правомерное и волевое действие (поведение) должника, направленное на прекращение имеющейся у него обязанности (долга), представляет собой сделку, причем нередко одностороннюю. С этой точки зрения оно подчиняется общим правилам о сделках, в том числе о форме сделок.

Обязательственные правоотношения, в отличие от вещных, по самой своей природе не могут быть бессрочными. В их существовании непременно наступает такой момент, когда они прекращаются, т.е. погашаются составляющие содержание обязательства права и обязанности.

Такой результат наступает в силу действия правопрекращающих юридических фактов, составляющих основания (способы) прекращения обязательств. Одни из них погашают обязательство по воле его участников, удовлетворяя при этом имущественный интерес кредитора и тем самым достигая основной цели обязательства. К ним относятся:

Надлежащее исполнение;

Отступное;

Зачет встречного требования;

Новация;

Прощение долга.

Указанные способы по своей юридической природе являются сделками.

Другие основания не относятся к сделкам и прекращают обязательство независимо от достижения его цели.

Таковыми являются:

Совпадение должника и кредитора в одном лице;

Невозможность исполнения;

Принятие специального акта государственного органа;

Смерть гражданина (должника или кредитора), участвовавшего в обязательстве личного характера;

Ликвидация юридического лица.

Перечисленные юридические факты составляют систему оснований (способов) прекращения обязательств. Однако их перечень не является исчерпывающим, поскольку другие законы, иные правовые акты или соглашения сторон могут предусмотреть и иные случаи прекращения обязательств. Например, договорные обязательства прекращаются при расторжении договора по соглашению сторон или по требованию одной из них, в частности при существенном нарушении договора другой стороной (ст. 450 ГК). В случаях, прямо предусмотренных законом или договором, как отмечалось ранее, допускается односторонний отказ от исполнения некоторых договорных обязательств, также влекущий их прекращение. Конкретное обязательство может прекращаться как полностью, так и частично.

Понятие изменения обязательства . В период существования обязательственное правоотношение может претерпевать то или иное изменение в одном или нескольких своих элементах. При этом прочие его черты сохраняются, а само обязательство будет продолжать существовать в измененном виде.

Круг элементов обязательства, способных подвергнуться изменению, достаточно широк. Так, изменение обязательства может состоять в перемене его субъектов (кредитора или должника). Оно может касаться предмета и других атрибутов исполнения (срока , места, способа). Изменение обязательства может также выражаться в увеличении или уменьшении размера ответственности, включении или исключении условия, замене одного обеспечительного обязательства другим и т.д.

Изменение обязательства необходимо четко отграничивать от ситуации полного или частичного прекращения обязательства . Принципиальное отличие заключается в том, что при изменении обязательства сохраняется юридическая сущность прежнего правоотношения, хотя произошло изменение его субъектного состава, предмета, способа исполнения и пр. Иными словами, если произошедшие изменения не имеют своим последствием замену одного обязательства другим, налицо изменение, а не прекращение обязательства. Напротив, при прекращении обязательства, в частности путем замены одного обязательства другим, прежнее правоотношение не сохраняется.

Как правило, выявление данного критерия не представляет значительной сложности. Так, если соглашение сторон направлено на установление обязательства хранения ранее переданной в пользование вещи , налицо будет именно прекращение одного и возникновение нового обязательства. О прекращении обязательства, а не о его изменении следует говорить в ситуации, когда подлежащая передаче денежная сумма заменяется определенной вещью.

В случаях, когда установление данного признака не столь очевидно, ключевое значение для квалификации соответствующего обстоятельства в качестве правоизменяющего или правопрекращающего будет иметь намерение сторон.

Основания изменения обязательства. Обязательства могут изменяться по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами, иными нормативными актами или договором .

В качестве правоизменяющих юридических фактов могут выступать самые различные обстоятельства, как зависящие, так и не зависящие от воли сторон.

Одним из наиболее распространенных оснований изменения обязательств является соглашение сторон. При этом свобода в заключении подобного соглашения ограничена лишь необходимостью соблюдения императивных норм законодательства.

Понятие и основания прекращения обязательств

Понятие прекращения обязательства . Прекращение обязательства есть отпадение правовой связанности его субъектов, утрачивающих вследствие этого субъективные права и обязанности, составляющие содержание обязательства .

Обязательство может быть прекращено как полностью, так и в соответствующей части. В последнем случае оставшаяся часть связывающего кредитора с должником обязательственного правоотношения сохраняет силу. Частичное прекращение возможно только в отношении делимых обязательств и выражается, как правило, в уменьшении их предмета (например, уменьшении количества передаваемого товара).

Прекращение основного обязательства по общему правилу влечет прекращение и связанных с ним дополнительных (акцессорных) обязательств. В то же время прекращение дополнительного обязательства не влияет на судьбу основного.

Однако указанные выше правила не затрагивают вопроса о влиянии прекращения основного обязательства на судьбу штрафных санкций, причитающихся кредитору. Притязания на уплату неустойки (процентов, убытков) возникают в силу самостоятельного основания (неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства), являются содержанием особого охранительного правоотношения, обладают самостоятельной имущественной ценностью и не выступают в качестве составной части основного обязательства. Как следствие, прекращение последнего само по себе не затрагивает указанных притязаний и не лишает кредитора права требовать с должника образовавшиеся до момента прекращения основного обязательства суммы имущественных санкций в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Основания прекращения обязательства . Обязательства прекращаются по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами, иными нормативными актами или договором (п. 1 ст. 407).

Основание прекращения обязательств образуют правопрекращающие юридические факты . Одни из них возникают по воле участников и по своей природе являются сделками . К их числу относятся: надлежащее исполнение, отступное, зачет, новация, прощение долга. Другие прекращают обязательство независимо от воли сторон: совпадение должника и кредитора в одном лице, невозможность исполнения, наступление отменительного условия (п. 2 ст. 157 ГК) или срока (например, истечение срока действия договора - п. 3 ст. 425 ГК).

Отдельные способы прекращения обязательств могут быть предусмотрены, помимо Гражданского кодекса, другими законами. Так, п. 9 ст. 142 Федерального закона от 26 октября 2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)" (с последующими изм. и доп.) признает погашенными (прекращенными) требования кредиторов, не удовлетворенные в рамках конкурсного производства по причине недостаточности имущества должника. Пункт 2 ст. 120 СК в качестве оснований прекращения алиментных обязательств называет усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты, вступление бывшего супруга - получателя алиментов в новый брак и др.

Кроме того, законы и иные нормативные акты могут предусматривать особенности, касающиеся условий применения некоторых способов прекращения обязательств. Например, ст. 157 КТМ определяет специальные правила относительно прекращения договора морской перевозки груза невозможностью исполнения. Пункты 8 и 9 ст. 142 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" устанавливают особенности применения в рамках конкурсного производства таких способов прекращения обязательств, как отступное и зачет.

Действующий Гражданский кодекс предоставляет сторонам также возможность своим соглашением установить иные (непоименованные в законе) основания, а равно предусмотреть специальные условия и механизм прекращения обязательств. При этом свобода сторон в формулировании таких оснований ограничивается лишь необходимостью соблюдения императивных норм законодательства.

В случаях, предусмотренных законом или договором, прекращение обязательства допускается по требованию одной из сторон (п. 2 ст. 407 ГК).

Отдельные способы прекращения обязательств

Исполнение обязательства . Исполнение - основной и наиболее распространенный способ прекращения обязательства . Именно в результате исполнения достигается та цель, ради которой обязательство было установлено.

Прекращение обязательства обусловлено не всяким, а лишь надлежащим исполнением, т.е. таким, которое соответствует условиям обязательства, требованиям закона и иных правовых актов, обычаям делового оборота и иным обычно предъявляемым требованиям. Ненадлежащее исполнение не только не прекращает обязанности соответствующего лица, но и порождает дополнительные охранительные обязательства - по возмещению убытков, уплате неустойки . Лишь после того как стороны совершат все вытекающие из обязательства действия, наступает момент, когда оно признается прекращенным.

Использование подобного "суррогата" исполнения допустимо в случаях, когда по причинам, не связанным с должником, исполнение им обязательства лично кредитору становится невозможным. Так, п. 1 ст. 327 ГК предоставляет должнику право воспользоваться механизмом депозиции в случаях: отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено; недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству; уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны. Указанный круг обстоятельств является исчерпывающим.

Закон ограничивает применение депонирования только обязательствами, предметом которых являются деньги (денежные средства) или документарные ценные бумаги .

Поскольку внесение долга в депозит нотариуса (суда) приравнивается к надлежащему исполнению, оно прекращает обязательство должника. Однако подобные последствия наступают только при условии, что совершенные должником действия соответствуют требованиям, предъявляемым к надлежащему исполнению обязательства .

В частности, в соответствии со ст. 87 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. (с последующими изм. и доп.) принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг должно производиться нотариусом по месту исполнения обязательства.

О поступлении денежных сумм или ценных бумаг нотариус (суд) извещает кредитора и по его требованию выдает причитающиеся денежные суммы и ценные бумаги.

Возврат денежных сумм или ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит, допускается лишь с письменного согласия лица, в пользу которого сделан взнос, или по решению суда (ст. 88 Основ законодательства о нотариате).

В случае, когда основанием депонирования явилась просрочка кредитора, такое депонирование не исключает право должника требовать возмещения причиненных просрочкой убытков (ст. 406 ГК).

Зачет . Зачет (компенсация) представляет собой способ прекращения взаимных обязательств двух лиц, каждое из которых является одновременно и должником, и кредитором.

Сущность зачета зиждется на идеях рациональности и целесообразности. Интерес сторон "состоит скорее в том, чтобы не платить, чем в том, чтобы истребовать назад уплаченное". В этом смысле зачет заменяет результат взаимных исполнений, выступая в качестве их "суррогатов".

Статья 410 ГК определяет условия, при которых допускается зачет. Зачитываемые требования должны быть: а) встречными; б) однородными; в) способными к исполнению.

Встречность требований предполагает существование двух обязательственных отношений между теми же лицами. При этом должник по одному из них должен одновременно являться кредитором по другому и наоборот. Из условия встречности вытекают два общих правила. Во-первых, должник может направить к зачету лишь такое требование, которое принадлежит исключительно и непосредственно ему. По этой причине главный должник не вправе представить к зачету того, что кредитор должен поручителю, а солидарный должник - того, что кредитор должен содолжнику. Во-вторых, требование, направленное должником к зачету, должно относиться непосредственно к самому кредитору. Соответственно, он не может заявить о зачете лицу, на которое возложено исполнение.

В отдельных случаях закон допускает отступление от правила встречности. Так, в силу ст. 412 ГК должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое требование к первоначальному кредитору.

Зачитываемые требования должны быть способны к исполнению. Это прежде всего означает само их существование и действительность. Зачет недействительных или прекращенных (исполнением, предоставлением отступного или в силу иных обстоятельств) требований не допускается.

Способность требований к исполнению означает также наступление срока их исполнения. К сожалению, нечеткость формулировки ст. 410 ГК не позволяет однозначно определить, обязательно ли наступление срока исполнения обоих зачитываемых требований либо допустимо предъявление к зачету требования, срок исполнения по которому не наступил, если по этому требованию возможно досрочное исполнение.

Закон допускает также зачет требований, срок исполнения которых не указан или определен моментом востребования.

Зачитываемые требования должны быть однородными. Условие однородности касается лишь предмета предъявляемых к зачету требований, но ни оснований их возникновения, ни их правовой природы. Закон исходит из требования фактической, а не юридической однородности (тождественности характера, режима удовлетворения, прекращения и т.п.), равно как и не предусматривает необходимости совпадения видовой характеристики зачитываемых требований. Таким образом, зачет может происходить между двумя требованиями, которые одинаково имеют своим предметом денежную сумму или определенное количество заменимых вещей одного рода.

В частности, допустим зачет договорного и внедоговорного денежных требований, а равно требований об уплате основного долга и взыскании неустойки. Судебно-арбитражная практика придерживается на этот счет диаметрально противоположного взгляда. Подобный подход зачастую объясняется с помощью введения дополнительного условия зачета - бесспорности зачитываемых требований. Однако такая позиция не основана на законе. Кроме того, "требовать, чтобы оба долга были бесспорны, без ближайшего определения, что следует разуметь под спорным и бесспорным долгом, - а такое определение едва ли возможно, - значит ставить зачет в зависимость от произвола".

Законодательство не знает зачета в силу закона. Само по себе наличие встречных однородных требований не приводит к их зачету. Необходимым и достаточным для зачета закон считает наличие соответствующего заявления одной из сторон. По своей правовой природе такое заявление является односторонней сделкой . Соответственно, заявление о зачете не требует его принятия другой стороной, а порождает правовой эффект с момента его восприятия обладателем встречного требования.

Как и любая сделка, заявление о зачете требует соблюдения условий ее действительности, отсутствие которых может повлечь признание данного заявления недействительным и, как следствие, аннулирование его правопрекращающего эффекта.

Последствием одностороннего волеизъявления о зачете всегда должно являться окончательное и бесповоротное прекращение зачитываемых требований. Поэтому данное заявление не может быть сделано под условием или с указанием срока. Не предусматривается также возможность отказа от совершенного зачета.

Возможность зачета может быть ограничена законом или договором . Так, не допускается зачет, если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек. По мотивам социальной важности и строго целевого характера незачетоспособными объявлены требования о возмещении вреда жизни или здоровью, взыскании алиментов , пожизненном содержании (ст. 411 ГК). Зачет, совершенный в нарушение установленного запрета, является недействительным.

Отступное . По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.) (ст. 409 ГК).

Вопрос о правовой природе отступного и его "прекращающем" эффекте является достаточно дискуссионным. Наиболее обоснованным является взгляд на отступное как на основание прекращения обязательства со сложным юридическим составом, включающим два элемента: соглашение сторон об отступном и фактическую передачу отступного взамен исполнения.

Соглашение об отступном является консенсуальной сделкой, которая считается заключенной с момента согласования сторонами всех ее существенных условий. Однако, образуя незавершенный юридический состав, данное соглашение не влечет прекращения обязательства. Подобный эффект наступает лишь в момент фактического предоставления отступного.

Поскольку в большинстве случаев существует временной разрыв между моментом заключения соглашения об отступном и предоставлением отступного, правовая связь должника и кредитора должна быть охарактеризована как факультативное обязательство. Соответственно, кредитор имеет право требования лишь в отношении первоначального предмета исполнения, а должник обладает возможностью замены первоначального варианта исполнения предоставлением отступного. При неисполнении должником первоначального обязательства, а равно при его отказе от реализации права замены в отношении должника могут быть использованы меры защиты (ответственности), соответствующие только первоначальному предмету исполнения.

Соглашение об отступном может заключаться не только в ходе исполнения обязательства, но и непосредственно при его установлении.

В числе возможных предметов отступного закон называет уплату денег и передачу имущества. Учитывая открытый характер перечня ст. 409 ГК, не существует никаких препятствий для предоставления отступного в виде выполнения работ или оказания услуг. При этом закон не выдвигает требования эквивалентности размера отступного размеру первоначального предоставления.

При обнаружении в предоставленном предмете отступного недостатков первоначальное обязательство не восстанавливается, а должник несет ответственность за эти недостатки в зависимости от предмета отступного по правилам, аналогичным ответственности продавца (подрядчика, исполнителя).

Отступное как замену исполнения следует отличать от новации (замены обязательства), прекращающий эффект которой наступает уже в силу самого соглашения сторон.

Новация . Обязательство прекращается соглашением сторон о замене одного связывающего их обязательства каким-либо другим, новым обязательством (п. 1 ст. 414 ГК). В результате новации первоначальное обязательство прекращается, но участники не порывают правовых связей друг с другом, так как на базе прекращенного возникает согласованное между ними новое обязательство.

Для того чтобы новация считалась состоявшейся, необходимо: а) существование первоначального обязательства; б) соглашение сторон о замене этого обязательства другим; в) новое обязательство; г) намерение обновить; д) допустимость замены первоначального обязательства новым.

Юридический эффект новации возможен лишь при существовании и действительности первоначального (новируемого) обязательства. Вместе с тем не требуется, чтобы новируемое обязательство непременно было связано с иском. Допустима новация натурального обязательства (например, задавненного или вытекающего из игры).

Первоначальное обязательство может носить и внедоговорный характер. Так, не существует препятствий к новации обязательства из причинения вреда имуществу или из неосновательного обогащения. Закон не исключает также и новации условного обязательства.

Существенными условиями новационного соглашения являются: указание на новируемое обязательство, достаточное для его идентификации (основание возникновения, характер, предмет); условие о цели - прекращении первоначального обязательства установлением нового, а также обозначение новирующего обязательства (его предмета и количественных характеристик). В отдельных случаях, например при замене долга заемным обязательством, подобное обозначение должно также сопровождаться указанием на характер новирующего обязательства. По общему правилу не относится к обязательным указание на срок исполнения обязательства. Его отсутствие может быть восполнено с помощью положений п. 2 ст. 314 ГК. И лишь в ситуации, когда применение этой нормы невозможно (например, когда в качестве новирующего выступает обязательство передать товары отдельными партиями), срок исполнения выступает в качестве необходимой характеристики новирующего обязательства.

Поскольку ст. 414 ГК не содержит требований к форме соглашения о новации, к нему применяются общие правила о форме сделок (гл. 9 и 28 ГК). Относительно отдельных случаев новации закон прямо устанавливает специальные правила. Так, в силу п. 2 ст. 818 ГК соглашение о новации долга в заемное обязательство должно совершаться в форме, предусмотренной для заключения договора займа.

Новационное соглашение является консенсуальной сделкой. Для ее вступления в силу не требуется передачи имущества, а достаточно лишь согласования воли сторон. Соответственно, первоначальное обязательство прекращается с момента заключения соглашения о новации.

Соглашение о новации способно породить правовые последствия, на которые оно направлено, лишь при соблюдении всех условий действительности сделок. Недействительность новационного соглашения означает, что новация не состоялась и стороны остались связанными первоначальным обязательством.

Новое обязательство должно возникать между теми же сторонами и отличаться от первоначального иным предметом или способом исполнения.

В современной доктрине достаточно остро стоит вопрос об отграничении новации от изменения отдельных условий обязательства, дополнений и уточнений ранее действовавшего договора. Сложность его разрешения заключается в том, что отечественное законодательство не предусматривает однозначного критерия для подобного отграничения. Выводимое из п. 1 ст. 414 ГК положение о "новом предмете или способе" новирующего обязательства достаточно условно и не способно выполнить подобной роли. В частности, изменение способа исполнения (т.е. порядка совершения должником действий по исполнению обязательства) далеко не всегда означает замену обязательства. Так, предоставление покупателю отсрочки (рассрочки) оплаты очевидно не влечет прекращения обязательства. Равно не являются новацией случаи изменения срока исполнения, порядка платежа, размера ответственности, дополнительного возложения обязанности по доставке и т.п. В связи с этим единственным универсальным критерием для разграничения новации и изменения обязательства является animus novandi, а потому подлинное намерение сторон должно всякий раз выясняться путем толкования заключенного соглашения по правилам ст. 431 ГК.

Заключение нового обязательственного договора само по себе не служит указанием на то, что новое обязательство установлено взамен прежнего. "В основании такой замены лежит всегда отказ управомоченной стороны от прежде возникшего в ее пользу требования, который по общему правилу не предполагается". Необходимым условием новации является animus novandi, т.е. намерение сторон установлением нового обязательства прекратить первоначальное обязательство. Таким образом, принцип римского права "новация не предполагается" сохраняет свое значение и в настоящее время.

Общее намерение сторон на прекращение ранее действующего обязательства и замену его новым может быть прямо оговорено. Вместе с тем соглашение следует считать новацией и в случае, когда подобная направленность общей воли сторон "ясно обнаруживается из акта или сопровождающих его обстоятельств", т.е. может быть выведена из соглашения путем его толкования.

Возможность новации может быть ограничена законом. В частности, п. 2 ст. 414 ГК исключает новацию обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, а также алиментных обязательств. Причины такого запрета кроются в строго целевом характере указанных обязательств, исключающем возможность их прекращения способом иным, нежели исполнение.

Основным последствием новации является прекращение первоначального обязательства, одновременно с которым прекращаются и все акцессорные по отношению к нему обязательства, если иное не предусмотрено соглашением сторон (п. 3 ст. 414 ГК). Однако возможность сторон предусмотреть "сохранение в силе" дополнительных обязательств касается только тех, которые существовали между ними. Соответственно, противоречит закону и является ничтожным условие соглашения о новации, которым предусмотрено сохранение дополнительных обязательств залогодателя, не являющегося должником (п. 6 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ N 103). Равным образом должны расцениваться как ничтожные положения новационного соглашения, предусматривающие "сохранение" поручительства , обеспечивавшего исполнение новируемого обязательства.

Прощение долга . Обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества должника (ст. 415 ГК).

Прощение долга относится к договорным способам прекращения обязательств и допускается только по соглашению между кредитором и должником. Иное мнение неубедительно, поскольку основано на некорректном толковании ст. 415 ГК и не учитывает ряда обстоятельств.

Во-первых, для обоснования односторонне-сделочной природы прощения долга используется лишь часть текста ст. 415 ГК ("обязательство прекращается освобождением"). Такое толкование далеко от буквального и не способно привести к достоверному результату. Кроме того, систематическое толкование положений гл. 26 ГК показывает, что одностороннее прекращение обязательства является лишь исключением и возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Во-вторых, непризнание за волеизъявлением должника конституирующего значения влечет, по сути, "навязывание" ему прекращения обязательства. Подобный подход далеко не всегда соответствует интересам должника и вступает в определенное противоречие с основными принципами гражданского законодательства .

В-третьих, договорный характер прощения долга подтверждается историческим и сравнительно-правовым анализом рассматриваемого института.

Признание договорного характера прощения долга делает актуальным вопрос о характеристике данного соглашения и его месте в системе договоров отечественного гражданского права , в частности о соотношении с договором дарения . На наш взгляд, прощение долга не идентично дарению и не может (ни полностью, ни в части) рассматриваться как разновидность последнего. Наиболее наглядно это видно при дарственном обещании, которое лишь порождает обязанность дарителя простить долг, но не прекращает соответствующее требование. Его прекращение осуществляется в рамках самостоятельного волевого акта - договора о прощении долга, являющегося распорядительной сделкой. Реальный договор дарения совершается через договор о прощении долга. В этом случае самостоятельный характер обоих договоров также не вызывает сомнений, поскольку прекращение обязательства выступает следствием именно договора о прощении долга.

Правовым основанием договора о прощении долга может служить и возмездная сделка (например, при взаимном прощении долгов либо прощении части долга в целях обеспечения исполнения остальной части). Необходимо иметь в виду, что распорядительный характер договора о прощении долга исключает применение к нему дифференциации сделок на возмездные и безвозмездные. Возмездной (безвозмездной) может быть только лежащая в его основании обязательственная сделка, но не сам договор о прощении долга.

Как распорядительная сделка договор прощения долга абстрактен. Он не зависит от пороков обязательственной сделки, лежащей в его основании, и является действительным даже при ее отсутствии или недействительности. Например, недействительность дарения, совершенного в нарушение запрета ст. 575 ГК, не влечет недействительности основанной на нем сделки прощения долга, а следовательно, и восстановления прекратившегося обязательства. Но в этих случаях должник неосновательно обогащается за счет кредитора. Поэтому у бывшего кредитора возникает притязание к бывшему должнику на восстановление прощеного требования.

Предметом договора прощения долга может выступать, в принципе, любое обязательственное право (требование) как договорного, так и внедоговорного характера. Исключение составляют лишь требования, обладающие особым целевым назначением (о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, об уплате алиментов).Посмыслу закона они не могут прекратиться иным, нежели исполнение, способом.

Характер прощаемого требования остается безразличным. В частности, допустимо прощение требования, входящего в содержание натурального обязательства (например, задавненного или вытекающего из игры). Не исключается возможность прощения условного, а также будущего требования.

Статья 415 ГК не устанавливает правил относительно формы договора прощения долга. Поэтому данный договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок (абз. 1 п. 1 ст. 434 ГК).

Допустимой формой договора прощения долга может выступать расписка кредитора об отсутствии претензий, врученная им должнику.

Поскольку договор прощения долга может быть заключен устно, допустимо его совершение и путем конклюдентного поведения (п. 2 ст. 158 ГК). Так, наличие соглашения о прощении долга может быть констатировано в случае возвращения должнику долговой расписки или уничтожения ее в присутствии должника. Обязательство гаранта перед бенефициаром может быть прекращено путем отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту (подп. 3 п. 1 ст. 378 ГК).

Прощение долга предполагает явно выраженное волеизъявление обеих сторон прекратить обязательство. В силу этого не являются прощением долга и не влекут соответствующего правового эффекта непредъявление кредитором требования об исполнении обязательства, принятие кредитором лишь части долга, а равно обещание кредитора не заявлять должнику существующие против него требования.

Совпадение должника и кредитора в одном лице. Обязательственное правоотношение предполагает наличность двух субъектов - кредитора и должника. Совпадение их в одном лице (конфузия) делает бессмысленным существование субъективного права и корреспондирующей ему обязанности, а потому при наступлении подобных обстоятельств обязательство прекращается (ст. 413 ГК).

Конфузия имеет место в случае универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридических лиц в форме слияния или присоединения), результатом которого является переход к должнику корреспондирующего его долгу субъективного права либо, наоборот, переход к кредитору противостоящей его требованию обязанности.

Совпадение может явиться следствием сингулярного правопреемства - уступки кредитором своему должнику права требования к последнему.

В качестве основания конфузии может также выступать переход к должнику имущества, являющегося предметом обязательства. Так, продажа до истечения срока договора аренды арендуемой вещи арендатору прекращает его обязанность по внесению арендной платы.

Не является конфузией совпадение в одном лице "одноранговых обязанностей" (например, при наследовании солидарному кредитору другим солидарным кредитором или солидарным должником другому солидарному должнику), а равно совпадение основного долга и акцессорного обязательства (например, при наследовании поручителем основному должнику или основным должником поручителю).

Невозможность исполнения . Невозможность исполнения означает неосуществимость прав и неисполнимость обязанностей, входящих в его содержание.

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК). Хотя данная формулировка достаточно традиционна для отечественного правопорядка , она не вполне корректна, поскольку ставит решение вопроса о судьбе обязательства в зависимость от ответственности сторон за его неисполнение. Вместе с тем между этими вопросами нет (и не может быть) подобной взаимообусловленности. Очевидно, что привлечение должника к ответственности не может сделать неосуществимое осуществимым. Так, в ситуации гибели индивидуально-определенной вещи, являющейся предметом обязательства, исполнение его становится невозможным независимо от причин, вызвавших такую гибель.

Как следствие, правопрекращающий эффект имеет любая невозможность исполнения независимо от того, вызвана она обстоятельствами, лежащими вне сферы ответственности сторон, или нет.

Вместе с тем причины, вызвавшие невозможность исполнения, отнюдь не безразличны для определения дальнейших взаимоотношений между сторонами. В случае когда невозможность исполнения явилась следствием обстоятельств, лежащих вне сферы ответственности сторон, она выступает исключительно в качестве правопрекращающего факта. Если же невозможность обусловлена обстоятельствами, за которые ответственна одна из сторон, одновременно с прекращением первоначального (регулятивного) обязательства возникает новое охранительное обязательство, в рамках которого эта ответственность реализуется.

Юридический эффект прекращения обязательства производит лишь постоянная невозможность исполнения, т.е. невозможность, носящая неопределенно-длительный характер. В противоположность ей временная невозможность должна рассматриваться лишь как определенного рода затруднительность исполнения. Она не может прекратить обязательства, а лишь отсрочивает момент его исполнения.

Невозможность исполнения обязательств может проистекать в силу разного рода обстоятельств. Исполнение может оказаться невозможным в результате естественных причин, например смерти гражданина-должника, в обязательстве, тесно связанном с его личностью (ст. 418 ГК), гибели индивидуально-определенной вещи - предмета договора и т.п. Эти и иные подобные случаи охватываются понятием физической (фактической) невозможности исполнения. В противовес ей юридическая невозможность связана с предписаниями закона. Она означает недопустимость осуществить исполнение обязанностей вследствие установления нормативных запретов и ограничений. Наиболее часто эти ограничения являются следствием издания акта компетентного государственного органа (ст. 417 ГК).

В зависимости от времени возникновения различают невозможность первоначальную, существующую уже к моменту установления обязательства, и последующую, наступившую в период действия обязательства.

Ссылаясь на "общепризнанный принцип" - "невозможное не может стать предметом обязательства",- отдельные авторы полагают, что в случае первоначальной невозможности исполнения обязательство возникнуть не может.

Однако ссылка на юридическую максиму двухтысячелетней давности, которая уже в момент своего возникновения знала достаточное число исключений, а ныне не имеет ни прямого, ни косвенного закрепления в законодательстве, вряд ли допустима. Более того, действующее законодательство (в частности, ст. 455 и 826 ГК) недвусмысленно дает понять допустимость и законность установления обязательства по поводу имущества, не существующего к моменту заключения договора. Современные международно-правовые акты (например, ст. 3.3 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА, ст. 4.102 Принципов Европейского договорного права) устанавливают: "Сам по себе факт, что в момент заключения договора исполнение принятого на себя обязательства было невозможным (либо сторона не была управомочена распоряжаться имуществом, к которому относится договор), не влияет на действительность договора".

Таким образом, обстоятельство невозможности во всех случаях должно оцениваться только в момент наступления срока исполнения обязательства, а первоначальная невозможность должна рассматриваться по тем же правилам, что невозможность последующая. Применение подобных правил позволяет в значительно большей степени гарантировать интересы участников договора, сохранив для них возможность использования всех способов и механизмов защиты, предусмотренных законом и соглашением сторон.

Последствием невозможности исполнения является прекращение права кредитора и обязанности должника, составляющих содержание обязательства. В случае когда указанное обязательство возникло из взаимного договора и являлось встречным и взаимообусловленным по отношению к другому обязательственному отношению, последнее также прекращается. Поскольку отпадает основание уже совершенного предоставления, оно должно быть возвращено по правилам гл. 60 ГК как неосновательное обогащение. В изъятие из общего правила п. 2 ст. 416 ГК устанавливает, что если причиной невозможности явились виновные действия кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им (как должником) по встречному обязательству. Тем самым законодатель создает специальный случай недопустимости возврата неосновательного обогащения.

Помимо общего последствия, п. 1 ст. 417 ГК предусматривает возможность сторон обязательства, прекратившегося на основании акта компетентного органа, требовать возмещения убытков, причиненных изданием такого акта. При этом отсылка к общим правилам ст. 13 и 16 ГК означает, что возмещение убытков возможно только в ситуации признания соответствующего нормативного правового акта недействующим (признания ненормативного правового акта недействительным). В зависимости от статуса компетентного органа убытки подлежат возмещению Российской Федерации соответствующим субъектом Федерации или муниципальным образованием .

Кроме того, п. 2 ст. 417 ГК предусматривает, что в случае признания недействующим (недействительным) акта компетентного органа, вызвавшего невозможность исполнения, обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязательства. В качестве обстоятельства, исключающего восстановление прекращенного обязательства, закон называет также утрату кредитором интереса к исполнению.

Во время действия обязательственного правоотношения могут возникнуть определенные обстоятельства, которые не прекращают обязательства, но изменяют его. Могут измениться способ, срок, место исполнения обязательства, либо одно обеспечительное обязательство может быть изменено на другое.

Обязательстве могут изменяться ло основаниям, предусмотренным ГК, другими законами, иными правовыми актами, а также договором. В любой момент участники обязательства могут договориться о внесении изменений и дополнений в обязательство. Обязательство считается измененным с момента заключения сторонами соглашения о его изменении Прекращен не обязательства - утрата субъектами обязательства субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание обязательственного правоотношения, вследствие прекращения обязательства. Прекращенное обязательство перестает существовать, а его участников не связывают те права и обязанности, которые связывали их. пока обязательство существовало Основания прекращении обязательств можно разделить надваосновные группы: 1) обязательство прекращается по воле сторон обязательства; 2) обязательство прекращается помимо воли его участников.

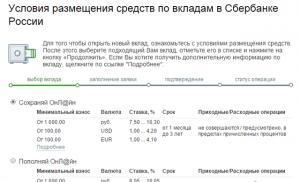

Прекращение обязательства должно быть оформлено надлежащим образом, т. е. таким же способом, каким ранее было установлено. В некоторых случаях закон устанавливает способ оформления прекращения обязательства. Способы прекращения обязательства: 1) надлежащее исполнение. При надлежащем исполнении должником обязательства кредитор, принимая исполнение, должен выдать ему расписку. Если должник выдал кредитору долговой документ.

он должен во зо рзтнть должнику этот документ и расписку заменить соответствующей надписью на этом документе;

отступное. Если ДОЛЖНИК не б состоянии ВЫПОЛНИТЬ работу, которую должен, он просит кредитора о переносе срока выполнения этой работы при выплате отступного;

зачет взаимных требований. Возможен по однородным требованиям, по которым срок выполнения уже наступил, либо определен моментом востребования. Звчет взаимных требований не допускается;

а) если не какое-то из требований истек срок исковой давности, если другая сторона просит применить срок исковой давности;

б) по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

в) по требованиям о взыскании алиментов;

г) в отношении требований о пожизненном содержании;

новации - замене обязательства, существовавшего между сторонами, другим обязательством между темп же сторонами, которое предусматривает иной предмет или способ исполнения. Нова-ция не допускается в случае требования о возмещении вреда здоровью и при уплате алиментов;

невозможность исполнения обязательств а (только в том случае, если она вызвана обстоятельством. за которое ни одна из сторон не отвечает);

прощение долга. Заключается в освобождении кредитором должника от обязанности выполнить какие-либо действия или воздержаться от исполнения последних;

совпадение кредитора и должника в одном лице;

В) прекращение стороны в обязательстве (ликвидация предприятия, смерть гражданина, если обязательство связано с его личностью);

9) нв основании акта государственного органа.

ности. Как осознанность, так и неосознанность поведения не влияют на противоправность

Вина - психическое, умышленное или неосторожное отношение субъекта к своему поведению и его результату. Виновным в совершении правонарушения может быть не только гражданин, но и юридическое лицо. Вина юридического лица заключается в вине любого его работника, исполняющего обязательство организации.

Умысел выражается в предвидении правонарушителем вредного результата и желание или сознательное допущение его наступления.

Неосторожность - сторона предвидит возможность наступления вредного результата, но легкомысленно рассчитывает на его предотвращение либо не предвидит возможности наступления таких последствий, хотя может и должна предвидеть их.

Вред - всякое умаление охраняемого законом блага. Вред, косящий имущественный характер, косит название ущерба.

Причинная связь - связь между противоправным деянием и наступившими ПОСЛЕДСТВИЯМИ. Виды гражданско-правовой ответственности:

договорная (санкция за нарушение договорного обязательства) и внедоговорная (применяется к правонарушителю, не состоящему с потерпевшим в договорных отношениях);

долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Освобождение от ответственности возможно

при отсутствии условий привлечения к ней: если неисполнение обязательства и причинение вреда были правомерными; если нет убытков, подлежащих возмещению; если убытки не находятся в причинной связи с поведением ответственного лица; если нет вины нарушителя (исключая случаи, когда законом или договором предусматривается ответственность независимо от вины).

4) гарантии возврата авансовых платежей, налоговые, судебные, таможенные гарантии Обязательство по банковской гарантии прекращается:

t) уплатой суммы, на которую выдана гарантия;

окончанием в гарант ни срока, на который она выдана;

после отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;

вследствие отказа бенефициара от сваи* прав по гарантии путем письменного заявления ой освобождении гаранта от его обязательств. Поручительство - договор, в силу которого поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части Договор поручительства - соглашение между тремя сторонами: поручителем, должником и кредитором. Особенность отношений по договору поручительства заключается в том, что обязанными кредитору становятся и должник, и поручи- СМ тель. Форма договора поручительства - письменная. СО Ее несоблюдение впечет недействительность догово-ра. Поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Если поручительство совместное, поручители отвечают перед кредитором солидарно, если договором поручительства не предусмотрено иное

Поручительство прекращается с:

прекращением обеспеченного им обязательства;

изменением обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя;

переводом долга на другов лицо;

отказом кредитора принять надлежащее исполнение. предложенное должником или поручителем;

истечением указанного в договоре поручительства сроке, на который оно дано.

Еще по теме 42. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЯ, СПОСОБЫ:

- Обязательства: понятие, виды, основания возникновения и прекращения, способы исполнения

§ 1. Изменение обязательств

Понятие изменения обязательства. В период действия обязательственного правоотношения могут появиться такие обстоятельства, которые прекратят его действие или приведут к изменению его в одном или нескольких элементах. Обстоятельства, изменяющие или прекращающие обязательство, перечислены в ГК, законах, иных правовых актах или договорах. Роль правоизменяющих и правопрекращающих фактов могут выполнять самые различные обстоятельства, в частности, зависящие и не зависящие от воли сторон, специально направленные на изменение или прекращение обязательства и не имеющие такой направленности, но приводящие к таким последствиям, правомерные и неправомерные действия участников обязательства и третьих лиц и т. д. Правоизменяющие юридические факты следует отличать от фактов, приводящих к полному или частичному прекращению обязательств. Основное их отличие состоит в том, что при изменении обязательства сохраняется юридическая сущность прежнего правоотношения, хотя и произошло изменение его субъектного состава, предмета, способа исполнения и пр. Изменение может коснуться срока, места исполнения, оно может состоять в замене одного обеспечительного обязательства другим и т. д. Разновидностью изменения обязательства является замена лиц в обязательстве, рассмотренная в главе 26 настоящего учебника. Иными словами, если происшедшие изменения не имеют своим последствием замену одного обязательства другим, налицо изменение, а не прекращение обязательства. Напротив, при прекращении обязательства, в частности, путем замены одного обязательства другим, прежнее правоотношение не сохраняется. Не совсем точно говорить об изменении обязательства при частичном его исполнении, так как в этом случае обязательство не претерпевает изменений, а лишь прекращается в какой-то своей части. Например, при принятии кредитором частичного исполнения от должника стороны вправе в установленном порядке оформить факт частичного прекращения обязательства.

Основания изменения обязательств. Обязательства могут изменяться по основаниям, предусмотренным ГК, другими законами, иными правовыми актами или договором. Как изменение, так и прекращение обязательства может быть осуществлено соглашением сторон. Соглашение об изменении обязательства совершается в той же форме, что и само обязательство. Применительно к договору в ст. 453 ГК говорится, что при изменении договора обязательство сторон сохраняется в измененном виде, а при расторжении договора обязательство сторон пре-кращается. Свобода договоров предполагает и свободу соглашений сторон в уточнении возникших между ними правоотношений. Однако ГК, другие законы могут исключать возможность изменения правоотношений соглашением сторон. Это касается главным образом обязательств, которые имеют основанием своего возникновения или одним из оснований административные акты, обязательные для исполнения.

Обязательство считается измененным с момента заключения соглашения о его изменении, если самим соглашением не определены иные сроки вступления в силу выработанных сторонами условий или иной момент (нотариальное удостоверение, специальная регистрация и т. п.) вступления соглашения в законную силу не следует из действующего законодательства.

В некоторых случаях обязательство может быть изменено по требованию лишь одной из его сторон. В частности, такая возможность может быть предусмотрена в договоре, который связывает стороны. В одностороннем порядке обязательство может быть изменено и тогда, когда другая сторона допустила существенное нарушение своих обязанностей. При этом существенным признается такое нарушение, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК). Для изменения обязательства по требованию одной из сторон, по общему правилу, требуется решение суда, если только иной порадок не был согласован сторонами. Если основанием для изменения обязательства послужило существенное нарушение своих обязательств одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением обязательства.

Обязательство может измениться в связи с существенным, изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при установлении обязательства, т. е. при заключении договора. В соответствии с п.1 ст. 451 ГК изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Частным случаем изменения обязательства в связи с существенным изменением обстоятельств является изменение договора по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях (п. 4 ст. 451 ГК).

Названные выше основания изменения обязательств встречаются наиболее часто, но отнюдь не исчерпывают собой всех возможных случаев изменения обязательств. Так, законом или соглашением сторон может быть предусмотрено условие, по которому обязательство будет считаться измененным или даже прекратившим свое существование в случае одностороннего отказа от его исполнения полностью или частично.

Из книги Арбитражный процессуальный кодекс РФ автора Законы РФСтатья 49. Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 1. Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается

Из книги Инкотермс 2000 автора Международная торговая палата10. ВЫРАЖЕНИЕ «НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» Как видно из выражений «продавец обязан» и «покупатель обязан» термины Инкотермс имеют дело только с обязательствами, которые стороны несут друг перед другом. Слова «нет обязательств» были вставлены поэтому во всех случаях, когда одна

Из книги Гражданское право автора Шевчук Денис Александрович§ 2. Система обязательств Понятие и значение системы обязательств. Ввиду многочисленности и разнообразия складывающихся между участниками гражданского оборота обязательственных правоотношений, важное значение приобретает их надлежащая систематизация. Система

Из книги Правоведение автора Шалагина Марина АлександровнаГлава 29. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ § 1. Изменение обязательств Понятие изменения обязательства. В период действия обязательственного правоотношения могут появиться такие обстоятельства, которые прекратят его действие или приведут к изменению его в одном

Из книги Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Текст с изменениями и дополнениями на 2009 год автора Автор неизвестен29. Исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Односторонний отказ от исполнения обязательства Исполнение обязательства – это совершение пре-ду-смотренного в нем действия, например передать вещь, уплатить денежную сумму, выполнить

Из книги Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 1 октября 2009 г. автора Автор неизвестенСтатья 89. Исполнение обязательств лицами, предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности 1. В случае неисполнения должником графика погашения задолженности в течение более чем пять дней

Из книги История римского права автора Покровский Иосиф АлексеевичСтатья 90. Последствия исполнения обязательств лицами, предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности 1. Лица, предоставившие обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком