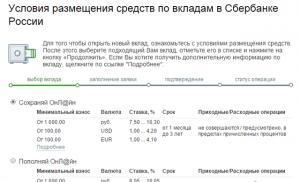

Становление рабочего законодательства России во второй половине XIX - начале XX веков. Трудовое и социальное законодательство Англии в XIX-XX вв

Александр III и его время Толмачев Евгений Петрович

5. РАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

5. РАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

При Александре III в связи с развитием капиталистических отношений и бурным ростом пролетарского движения правительство было вынуждено обратить серьёзное внимание на «рабочий вопрос». Жизнь заставляла власть имущих разрабатывать определённые правовые нормы, которые бы регулировали положение работающих по найму и принимать специальные меры оказания помощи лицам, не имеющих средств к существованию. Не секрет, что работа на фабриках и заводах изменила жизнь миллионов людей. Рабочий день тянулся по 12 и более часов. Среди работников было много женщин и детей, труд которых оплачивался весьма дёшево. Непосильный труд приводил к физической и моральной деградации детей и подростков, к высокой их смертности.

Ещё в предыдущее царствование в 60-70-е гг. проявлялся необычайно высокий общественный интерес к рабочему вопросу. В либеральной прессе правительство призывалось следовать европейскому опыту, пропагандировались популярные на Западе идеи «кооперативного социализма» и «производственных ассоциаций», поощрялось устройство товариществ взаимопомощи и ссудных касс для рабочих (392, 1880, № 6. Отд. 2, с. 3-4). Правительство вынуждено было создать специальные комиссии для выработки проектов сводного законодательства о наёмном труде под руководством члена Совета министра внутренних дел А. Ф. Штакельберга (1859-1862 гг.), члена Государственного совета П. Н. Игнатьева (1870-1872 гг.) и министра государственных имуществ П. А. Валуева (1874-1875).

Однако, тщательно изучив зарубежный опыт законоположений об отношениях между хозяевами, работниками и прислугой, комиссии не смогли предложить всеобъемлющую систему фабричного законодательства по западному образцу.

В феврале 1880 г. Государственный совет, рассматривая рабочий вопрос, обратил внимание на то, что «злоумышленники», т. е. революционеры, «постоянно возбуждают рабочих против нанимателей». Как говорится, лёд тронулся при Александре III. По воле монарха к участию в обсуждении проектов законодательной регламентации по вопросам наёмного труда были приглашены владельцы крупнейших фабрично-заводских предприятий. Наиболее откровенным и решительным противником какого бы то ни было рабочего законодательства выступил московский фабрикант Т. С. Морозов. Он безапелляционно утверждал, что «основанием найма рабочих служит на практике добровольное с ними соглашение фабриканта в отношении всех условий найма» (300, с. 118).

Тем не менее благодаря усилиям министра финансов Н. X. Бунге, 1 июня 1882 г. был принят закон «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах», по которому запрещался труд детей до 12 лет и ограничивалась дневная работа подростков (12-15 лет) 8 часами при 4-часовой непрерывной работе, запрещалась ночная работа и работа в воскресные и высокоторжественные дни.

Предусматривалось составление списков особо вредных и изнурительных работ, на которых запрещалось применять труд малолетних. Работодателям, фабрикантам вменялось в обязанность предоставлять не имеющим одноклассного образования возможность отводить не менее трёх часов для посещения школы.

1 июня 1882 г. для надзора за исполнением фабричного законодательства при Департаменте торговли и мануфактур Министерства финансов учреждалась фабричная инспекция (в 1905 г. передана Министерству торговли и промышленности). Вначале она состояла из главного инспектора (в 1882-1883 гг. - Е. Н. Андреев, в 1883-1884 гг. - Я. Т. Михайловский) и двух окружных инспекторов (профессора Московского университета И. И. Янжула и врача П. А. Пескова). Постепенно штат фабричной инспекции увеличивался. Надзор фабричной инспекции распространялся сначала на 3 губернии - Петербургскую, Московскую и Владимирскую, затем он охватил всю Европейскую Россию, которая с 1884 г. была разделена на 9 фабричных округов во главе с окружными инспекторами, у которых имелись помощники. В 80-е гг. были опубликованы «Отчёты фабричных инспекторов по отдельным губерниям, содержащие яркий обличающий материал о тяжёлом положении рабочих России».

12 июня 1884 г. последовал закон о школьном обучении малолетних, работающих на фабриках. К сожалению, за несколько лет с 1884 по 1885 г. существенных перемен в деле образования малолетних рабочих не произошло. Закон не обязывал предпринимателей устраивать школы для малолетних рабочих и «понуждать» их посещать школу. По сведениям попечителей округов, существовало всего 97 школ для обучения малолетних, из них 37 специально устроенных, 60 - приспособленных. Обучалось в них 5 тыс. детей (300, с. 253). Среди предпринимателей замечалось стремление вербовать грамотных детей, чтобы не тратиться на обучение. Только весьма небольшое число фабрикантов либо сами строили школы или заботились посылкой малолетних в соседние народные училища.

Временным законом 3 июня 1885 г. была воспрещена ночная работа подростков (15-17 лет) и женщин в хлопчатобумажном, полотняном и шерстяном производствах. Затем он был распространён на некоторые работы в фарфоровом и спичечном производствах, в 1897 г. - на все предприятия по обработке волокнистых веществ. Закон 3 июня 1885 г. возник при следующих обстоятельствах. В связи с обострением промышленного кризиса усилилась конкуренция между петербургскими и московскими фабрикантами. Петербургские прибегали к ночной работе гораздо меньше, чем московские фабриканты. Желая подорвать конкурентов и ослабить кризис, они стремились заставить московских фабрикантов также отказаться от ночных работ. Под давлением петербургских фабрикантов правительство издало означенный закон в виде опыта на трёхлетний срок. Серьёзное влияние на разработку рабочего законодательства оказала Морозовская стачка 1885 г. Под её воздействием 3 июня 1886 г. были изданы «Правила о найме рабочих на фабрики, заводы и мануфактуры» и «Особенные правила о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих». Ими предусматривались: заключение договора о найме с записью его условий в расчётной книжке; ограничение размеров штрафов и поступление их в особый штрафной капитал для выдачи пособий рабочим; вычеты из заработной платы по таксе, утверждённой фабричной инспекцией, которая получала право утверждения правил внутреннего распорядка на предприятиях, подлежащих контролю. Закон воспрещал расплату товарами, взимание с рабочих платы за врачебную помощь, за пользование орудиями производства, освещение и т. п. Закон 3 июня 1886 г. резко увеличивал уголовные репрессии за стачки. Подстрекатели к стачке приговаривались к тюремному заключению от 4 до 8 месяцев, а рядовые её участники - к заключению от 2 до 4 месяцев. Были усилены и карательные меры за самовольный уход рабочих до истечения срока найма. По этому закону вводились губернские по фабричным делам присутствия и устанавливался ряд штрафов: за неисправную работу (производство по небрежности недоброкачественной продукции, порча машин и др.), за прогул (неявка свыше 0,5 рабочего дня без уважительной причины), за нарушения порядка (опоздание или самовольный уход, нарушение правил, порядка, приход на работу пьяным, устройство азартных игр - за каждое нарушение штраф не превышал 1 руб. В целом штрафы не должны были превышать 1/3 заработка; распоряжения о штрафах не подлежали обжалованию, но правильность их назначения контролировалась в ходе проверок фабричной инспекцией. Новые фабричные законы, несмотря на свою умеренность, вызвали целую бурю возмущения и негодования со стороны фабрикантов и заводчиков. Министр финансов Н. X. Бунге был обвинён в непонимании условий российской действительности и в увлечении тлетворными западноевропейскими теориями. В одной частной беседе М. Н. Катков пренебрежительно заметил, что вся мудрость Бунге взята «из немецких книжек» (177, с. 310). Под нажимом консерваторов Бунге в начале января 1887 г. был заменён И. А. Вышнеградским, который действовал по правилу «фабрикантам нужно помогать, а не мешать». Работодатели в отношениях с наёмными рабочими широко использовали различные способы обхода законов.

Опираясь на закон 3 июня 1886 г., Министерство внутренних дел циркуляром от 12 августа 1887 г. предписало всех лиц, прекращавших работу с соблюдением законных сроков, отправлять на родину, а забастовщиков - по этапу. Введение закона в действие растянулось. С 1 октября 1886 г. он распространялся лишь на Петербургскую, Московскую и Владимирскую губернии, в 1891-1894 гг. - ещё на 15 губерний и лишь в 1899 г. - на районы горной промышленности. В конце 80-х гг. в период корректировки реформ рабочее законодательство было урезано. Закон 24 апреля 1890 г. расширил сферу применения труда малолетних, разрешив работу детей (до 12 лет) до 6 часов и ночную работу детей (12-15 лет) до 9 часов в тех случаях, когда по роду производства это оказывалось необходимым.

В конце XIX в. остро встал вопрос о страховании рабочих на случай увечья, болезни, по старости и т. д. По закону от 9 марта 1892 г. на частных горнозаводских предприятиях могли учреждаться горнозаводские товарищества (существовавшие на аналогичных казённых предприятиях согласно закону от 8 марта 1861 г.). Однако их возникновение зависело от обоюдного согласия владельцев и рабочих. В целом, надо признать, что с дальнейшим развитием капитализма в России рабочее законодательство всё в большей мере учитывало интересы буржуазии и сохраняло во многом попечительно-охранительные черты. К сожалению, оно было более отсталым в сравнении со многими странами Европы.

Из книги История. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ автора Николаев Игорь Михайлович Из книги История России. XIX век. 8 класс автора Киселев Александр Федотович§ 30. РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ И МАРКСИЗМ Рабочее движение. На рубеже 70 – 80-х гг. XIX в. главными центрами рабочего движения стали Петербург и Центральный промышленный район. В мае 1870 г. в Петербурге на Невской бумагопрядильной фабрике произошла крупная стачка. Рабочие потребовали

Из книги История России от древнейших времен до начала XX века автора Фроянов Игорь ЯковлевичРабочее движение 60-х - начала 90-х годов XIX в. Развитие капитализма в России ускорило формирование рабочего класса, ряды которого быстро пополняли разорявшиеся беднейшие крестьяне пореформенной деревни и не выдерживавшие конкуренции кустари одиночки. Положение русского

Из книги В сибирских лагерях. Воспоминания немецкого пленного. 1945-1946 автора Герлах ХорстНаше рабочее предназначение Железнодорожное полотно пролегало в непосредственной близости к месту выгрузки песка. Чтобы разровнять одну такую кучу, раскидав песок по земле на расстояние тридцати метров в ширину и трехсот метров в длину, уходило около месяца. Затем мы

Из книги Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты - домыслы - «параши». Обзор воспоминаний соловчан соловчанами. автора Розанов Михаил МихайловичГлава 4 Рабочее время Сахалинские каторжники, а потом и соловчане двадцатых годов работали по «Урочному положению». Разница лишь в том, что на Сахалине продолжительность рабочего времени для обоих разрядов арестантов зависела от долготы дня, а в концлагере круглый год

Из книги История Германии. Том 2. От создания Германской империи до начала XXI века автора Бонвеч БерндРабочее и социал-демократическое движение В условиях индустриализации динамично увеличивалась численность рабочего класса. В 1895 г. во всех секторах экономики было занято 12,8 млн, а 1907 г. - 17,8 млн рабочих. Особенно быстро росла численность рабочих в промышленности и

Из книги История Дании автора Палудан ХельгеСоциалистическое рабочее движение Благодаря процессу либерализации в сфере предпринимательства в 1862 г. «независимые (от цехов) наемные работники» лишились дотоле весьма эффективных средств координации своих действий в борьбе за повышение заработной платы и улучшение

Из книги История России с древнейших времен до конца XX века автора Николаев Игорь МихайловичРабочее движение Развитие капитализма в России период проходило в «диких» формах. Не было рабочего законодательства, продолжительность рабочего дня не регламентировалась, не соблюдалась техника безопасности, условия труда и быта рабочих находились на крайне низком

Из книги Александр III и его время автора Толмачев Евгений Петрович1. РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ Забастовки 80-х годов В 80-е г. в России разразился глубокий разрушительный промышленный кризис, в результате которого резко ухудшилось положение рабочего класса. Заводчики и фабриканты не останавливались перед массовыми увольнениями рабочих, снижали

Из книги История СССР. Краткий курc автора Шестаков Андрей Васильевич44. Рабочее движение 70–90-х годов. В. И. Ленин Первые рабочие союзы. Ещё при царе Александре II рабочие начали борьбу с капиталистами.Рабочие сообща предъявляли хозяину фабрики или завода требования об улучшении своего положения и отказывались начинать работу, пока хозяин

Из книги Левые коммунисты в России. 1918-1930-е гг. автора Геббс Ян4. Рабочая революция и рабочее государство «Первым шагом рабочей революции должно быть возвышение пролетариата на ступень господствующего класса, завоевание демократии», - говорят Маркс-Энгельс в «Коммун<истическом> Манифесте».Рабочая революция есть та революция,

автора Сказкин Сергей ДаниловичРабочее и массовое движение в 40-е годы Буржуазные историки обычно преуменьшают политическое значение забастовочного движения в 30-40-х годах XIX в. Так, например, Октав Фести пришел к выводу, будто бы «ни республиканцы, ни коммунисты» не играли роли в подготовке стачек.Но

Из книги История Франции в трех томах. Т. 2 автора Сказкин Сергей ДаниловичМинистерство Бриана и рабочее движение Сменивший Клемансо на посту премьер-министра Аристид Бриан (1862–1932) начал свою политическую деятельность в рядах социалистов и выдвинулся как ярый пропагандист всеобщей стачки. В. И. Ленин справедливо писал о Бриане: «Он изменил

Из книги История Украинской ССР в десяти томах. Том шестой автора Коллектив авторов2. МАССОВОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ Деятельность Советов рабочих депутатов. Большевики Украины, руководствуясь решениями Апрельской конференции, развернули активную работу по политическому воспитанию масс, сплочению их вокруг лозунгов партии. Усилив политическую

Из книги Полное собрание сочинений. Том 6. Январь-август 1902 автора Ленин Владимир Ильичв) «Группа самоосвобождения»{38} и «рабочее дело» Мы разобрали так подробно мало известную и почти забытую в настоящее время передовицу первого номера «Раб. Мысли», потому что она всех раньше и всех рельефнее выразила ту общую струю, которая потом выплывала на свет божий

Из книги Полное собрание сочинений. Том 24. Сентябрь 1913 - март 1914 автора Ленин Владимир ИльичОктябристы{43} и рабочее движение Современный политический момент в России представляет особенный интерес. Переговоры кадетов, прогрессистов{44} и октябристов о совместной «оппозиционной» тактике в Думе, с одной стороны, рабочее движение, с другой, свидетельствуют не

В существующей громадной экономической литературе можно найти освещение весьма широкого круга вопросов - истории народного хозяйства, отдельных отраслей промышленности и отдельных предприятий, банков, монополий, экономической конъюнктуры, правительственной политики, условий труда и жизни рабочих и др. Однако тема мотивации труда, позволяющая получить представление не только о развитии производства, но и о его стимулах, темпах и объемах, причинах успехов и неудач, производственном процессе, производительности труда и условиях ее роста, оказалась в значительной мере за пределами внимания исследователей. Между тем, одной из важнейших задач развивающегося общества являлось и является увеличение производства, в частности, за счет роста производительности труда и лучшей, оптимальной организации самого производства. Процесс этот многофакторный и зависит от "климатических", географических, экономических, исторических и других условий, от сложившихся традиций.

Хорошо известно отставание промышленного производства в России по сравнению со странами Западной Европы и США в XIX - начале XX вв. Заработная плата рабочих России с 80-х гг. XIX в. до кануна первой мировой войны была в 2-4 раза ниже, чем в других, промышленно развитых странах1. Однако, констатация этого факта не имела всестороннего и аргументированного объяснения. Между тем, в определенной мере оно лежит в сфере организации самого производства, его технического оснащения и в рабочей силе (ее квалификации, условиях труда и быта, правового положения). Фабрично-заводское законодательство в определенной мере отражает некоторые стороны этой зависимости.

Фабрично-заводское законодательство о труде - совокупность правовых актов, регулирующих взаимоотношения наемных рабочих и предпринимателей и касающихся условий найма и труда, а также бытовых условий (жилье, снабжение продовольствием, ясли и т.п.), обеспечения рабочих в связи с производственными несчастными случаями и болезнью и, вместе с тем, оговаривающих штрафные меры за несоблюдение и нарушение сторонами договорных условий.

Законодательство о труде в России конца XIX - начала XX вв. имело ряд особенностей. Оно формировалось как "лоскутное" законодательство, обычно имевшее отношение к определенным сферам народного хозяйства и группам производств. Достаточно сказать, что существовали законы для предприятий фабрично-заводского производства, для горных и горнозаводских предприятий, для ремесленных заведений, для служащих и рабочих железных дорог, для рабочих казенных предприятий, для нанимавшихся на сельскохозяйственные работы и др. Имелись также законы о труде различных категорий рабочей силы - женщин, подростков и малолетних.

Введение законов подчас начиналось с экспериментального поля (в нескольких губерниях) и их распространение на всю страну иногда растягивалось на десятилетия (как, например, одного из основополагающих законов 1886 г.).

Законы имели многочисленные разъяснения, сделанные циркулярами министров или постановлениями Сената2.

В данном сообщении рассматривается лишь фабрично-заводское законодательство, применявшееся на промышленных предприятиях в городах и поселках. Согласно установке фабричной инспекции, к фабрично-заводским заведениям относились предприятия с 15-16 рабочими (и больше) или с меньшим числом рабочих, но при наличии парового (или равноценного) двигателя.

В предшествующей литературе важнейшими чертами российского фабрично-заводского законодательства о труде назывались "опека слабого" и "охранительное начало". Изучение и характеристика законодательства велись почти исключительно в этом плане3. Между тем, законодательство в большей или меньшей мере затрагивало и другие аспекты. В этой связи представляет особый интерес освещение и анализ таких аспектов, которые можно было бы отнести к мотивации труда, и реализация которых в фабрично-заводском производстве могла бы способствовать повышению производительности труда и росту производства.

Перед тем как перейти к рассмотрению интересующего нас вопроса - отражения фактора мотивации труда в фабрично-заводском законодательстве России - очертим границы понятия "мотивация труда". Согласно современной литературе (проф. Марсель ван дер Линден и др.), это понятие подразумевает два основных компонента: дисциплину труда и стимуляцию труда. Желаемый результат достигался двумя способами: 1) штрафованием за несвоевременное и некачественное выполнение задания и 2) поощрением за хорошо и своевременно выполненную работу.

Можно указать также на такое средство воздействия на рабочих, как создание определенных условий для нормального труда и жизни и использования с целью привлечения и удержания рабочей силы, с одной стороны, совершенствования техники безопасности, и с другой, обеспечения рабочих продуктами через харчевые лавки, жильем, детскими садами, яслями, школами и т.п.

Источниками при выполнении данной работы явились: "Полное собрание законов Российской империи (далее - ПСЗ). II и III собрание" (СПб., 1863-1915), а также некоторые специальные сборники законодательных актов4.

Перед тем как представить анализ законодательства с точки зрения избранной темы и поставленных задач, приведем перечень "главнейших законодательных актов". Для 80-х гг. XIX в. - 1903 г. это было сделано в работе экономиста Г.Балицкого "Фабричное законодательство в России" (М., 1906). Для полноты картины мы дополняли его перечень важнейшими законодательными актами за 30-е - 80-е гг. XIX в. и за 1905-1917 гг.

Таким образом, за 1861 - февраль 1917 гг. было издано менее трех десятков законов, затрагивавших в большей или меньшей степени отношения рабочих и предпринимателей и предположительно имевших отношение к интересующему нас вопросу о мотивации труда.

Попытаемся теперь выявить индикаторы, характеризующие те или иные аспекты мотивации труда в фабрично-заводском законодательстве России.

Начнем с темы "Дисциплина". Следует напомнить, что даже на рубеже ХIХ-ХХ вв. рабочая сила развивавшегося промышленного производства страны пополнялась на 50% за счет приходивших из деревни крестьян6, трудовой режим которых ранее отличался от режима труженика промышленного городского предприятия. Поэтому трудовое законодательство с первых шагов (с 30-х - 80-х гг. XIX в.) не могло не уделять значительного места условиям найма, преследуя цель закрепления рабочих на предприятии путем штрафных санкций за оставление его до оговоренного в договоре найма срока (оставление было возможно после предупреждения хозяина за 2 недели - по закону 1886 г.). Этим же законом запрещалось изменение условий договора (и той, и другой стороной) и, вместе с тем, предписывалось соблюдение оговоренных условий.

Согласно закону 1886 г., договор найма мог быть расторгнут заведующим вследствие "неявки рабочего на работу более трех дней сряду без уважительных причин", а также "дерзости или дерзкого поведения рабочего, если оно угрожает имущественным интересам фабрики или личной безопасности кого-либо из лиц, принадлежащих к фабричному управлению".

Выработке дисциплины общежития в городских (или фабричных) условиях должны были способствовать и оговариваемые в договоре правила поведения рабочего в нерабочее время, за несоблюдение которых полагался штраф. "Упорядочению дисциплины" могли содействовать и статьи законов, касавшиеся благоустройства предпринимателями бытовых условий рабочих - жилья, организации питания и харчевых лавок, а также налаживания школьного обучения (законы 1880-х гг.).

Немало законов касалось дисциплины рабочего непосредственно в условиях производства: своевременного прихода и ухода с работы, прогула (которым считалась неявка на работу в течение не менее половины рабочего дня), отлучек во время рабочего дня. Все эти отклонения от условий договора карались наказанием - штрафом, а в случае трехкратного повторения давали основание для увольнения. Штрафные санкции были весьма суровыми. Так, взыскание за прогул налагалось "соответственно заработной плате рабочего и количества прогульного времени, в размере, не превышавшем, однако, суммы трехдневного заработка. Сверх того у рабочего удерживалась заработная плата за все прогульное время".

Закон указывал на следующие поводы "нарушения порядка", наказуемые штрафом: несвоевременная явка на работу, несоблюдение установленных правил обращения с огнем, а также "чистоты и опрятности", нарушение тишины (криком, ссорою или дракою), непослушание, "приход на работу в пьяном виде", "устройство непозволительных игр на деньги (в карты, в орлянку и т.п.)". При этом указывалось, что взыскание за отдельное нарушение порядка не может превышать 1 руб.

Ряд статей законодательства касался изготовления рабочим брака и неумышленного повреждения оборудования, за что - в первом случае - налагался штраф не только за некачественную работу, но и за испорченную продукцию. "Неисправною работою" считалось "производство рабочим по небрежности недоброкачественных изделий, порча им при работе материалов, машин и иных орудий производства". Взыскание в этих случаях определялось "соответственно свойству неисправности". Законодательство должно было регулировать взаимоотношения предпринимателей и рабочих, имея в виду интересы производителя и вместе с тем защищая и ограждая от произвола труженика, работника. Но если штрафные санкции за несвоевременно или некачественно выполненную работу были достаточно подробно перечислены, то санкции, связанные с простоями по вине предпринимателя, не были разработаны.

Особым направлением законодательства являлось пресечение стачечных выступлений. Как известно, стачечное движение в России стало развертываться в 80-е годы XIX в., а с середины 90-х гг. становится массовым явлением.

Примечательно, что в "охранительном" по своему характеру российском законодательстве статьи о борьбе со стачками появились за несколько десятилетий до первых сколько-нибудь крупных выступлений рабочих. Вот как об этом написал Н.Н.Полянский: "...первый случай судебного применения статьи Уложения о наказаниях о стачках рабочих относится, по сведениям г-на Прокоповича (Прокопович. К рабочему вопросу в России. СПб., 1905. С.47), к 1870 г. Таким образом, уголовный закон опередил жизнь на 35 лет"7.

Если закрыть глава на причины массовых выступлений рабочих, то можно констатировать, что борьба со стачками была борьбой с дезорганизацией промышленного производства. Уже законы 1835, 1845 и 1886 гг. содержали статьи, указывающие на карательные меры против зачинщиков и активных участников стачек.

В "Уложении о наказаниях уголовных и исправительных" (1845 г.) в специальном разделе "О неповиновении фабричных и заводских людей" мерам пресечения выступлений рабочих были посвящены две статьи. Приведем их полностью:

"Ст.1791. В случае явного неповиновения фабричных и заводских людей владельцу или управляющему заводом, оказанного целою артелью или толпою, виновные подвергаются наказаниям, определенным в статьях 284, 285, 286, 287, 289, 290 и 291 сего Уложения за восстание против властей, правительством установленных".

"Ст.1792. За стачку [сговор] между работниками какого-либо завода, фабрики или мануфактуры прекратить работы прежде истечения условленного с содержателем сих заведений времени для того, чтобы принудить хозяев к возвышению получаемой ими платы, виновные подвергаются аресту: зачинщики - на время от 3 недель до 3 месяцев, а прочие - от 7 дней до 3 недель"8.

В законе 1886 г. говорилось, что "за прекращение работ на фабрике или заводе по стачке [т.е. сговору между собою рабочих] с целью принуждения фабрикантов или заводчиков к возвышению заработной платы или изменению других условий найма до истечения срока", подстрекатели подлежали заключению в тюрьму от 4 до 8 месяцев, а прочие участники - от 2 до 4 месяцев. Участники же, прекратившие стачку по первому требованию полицейской власти, "от наказания освобождались"; участники стачки, причинившие повреждение имуществу предприятия или имуществу лиц, служивших на заводе или фабрике, подвергались наказанию: подстрекавшие или "распоряжавшиеся толпой" - от 8 месяцев до 1 года 4 месяцев, а прочие - от 4 до 8 месяцев тюремного заключения (если действия их не имели "более тяжелого преступления")9. Вопрос о стачках и борьбе с ними неоднократно всплывал официальных документах и позднее (см.: Циркуляры министерства внутренних дел от 12 августа 1897 г. и 15 апреля 1905 г., Временные правила "О наказуемости участия в забастовках на предприятиях, имеющих общественное или государственное значение..." от 2 декабря 1905 г. и др.).

Что касается отношения государства к стачкам, а также к профсоюзам, с помощью которых во многих европейских странах рабочие пытались легально "урегулировать" свои отношения с предпринимателями, то российское законодательство существенно отставало от положения в этих странах. Известный экономист М.В.Бернацкий в статье "Рабочий вопрос и его постановка в России и на Западе" писал в 1905 г.: "Правительства всех просвещенных стран отказались от попыток мешать законным стремлениям рабочего класса [...] не допускать устройства стачек и союзов: Англия первая вступила на этот путь в 1821 г. (в 1870 г. были сделаны еще дополнения), Франция - в 1864 г., Германия - в 1869 г. Россия продолжает смотреть на стачку и забастовку, как на опасное нарушение общественного спокойствия, и подвергает уголовной ответственности их участников. Точно также в России не разрешаются свободные рабочие союзы..."10

В начале XX в. было предпринята попытка "усовершенствовать" механизм взаимоотношений рабочих и предпринимателей с целью поддержания дисциплины и порядка на предприятиях. В июне 1908 г. был издан закон о фабричных старостах11. Согласно закону, отдельные разряды (группы) рабочих предприятия имели право предлагать кандидатов в старосты, из числа которых администрация выбирала и утверждала одного. Старосты должны были проводить собрания рабочих своего разряда (в разрешенное время) с целью выяснения недоразумений, претензий с тем, чтобы затем изложить их администрации предприятия.

Однако, закон этот вследствие двусмысленного статуса старосты, который должен был отражать интересы рабочих и быть угодным администрации, чтобы его при случае не уволили, не получил сколько-нибудь широкого применения12. К тому же предприниматели также крайне настороженно отнеслись к нововведению правительства, опасаясь, что оно создает видимость, будто в конфликтах рабочих с предпринимателями есть третейский судья - правительственные чиновники и полиция. Показательно, что в 39 губерниях закон о старостах вообще не нашел применения. Подобное отношение к этому институту сохранялось и в последующие годы13.

В период революции 1905-1907 гг. были изданы "Временные правила об Обществах и Союзах", которые разрешали создавать профессиональные общества рабочих, профсоюзы. Согласно закону, профсоюзы могли изыскивать способы "к устранению, посредством соглашения или третейского разбирательства, недоразумений, возникающих на почве договорных условий между нанимателями и нанимаемыми" и др.14 Этот Закон от 4 марта 1906 г. не только появился с большим запозданием по сравнению с другими европейскими странами15, но фактически лишь легализовал уже существовавшие профсоюзы рабочих (нелегально профсоюзы на отдельных предприятиях действовали уже в первые годы XX в.).

Характеризуя "Временные правила" от 4 марта 1906 г., В.В.Святловский указывал на "специфический элемент МВД", сказывавшийся при регистрации союзов: "категорическое воспрещение профессиональным обществам вступать между собою в коалицию", подчинение исключительно усмотрению администрации, "административному произволу" губернских или городских по делам об обществах присутствий, в то время как европейские профсоюзы могли быть закрыты лишь по приговору суда. Он же отмечал, что "ни в одном из европейских законодательств о профессиональных союзах нет места особым карательным статьям... для преследования виновных в неисполнении правил о профессиональных обществах" (имелось в виду заключение в тюрьму)16.

Профсоюзы в стране не смогли получить широкого распространения вследствие репрессий властей, опасавшихся их революционной, политической деятельности17. В 1913-1917 гг. некоторые функции профсоюзов "нелегально" пытались выполнять возникшие по закону 1912 г. больничные кассы.

Никаких других законов о структурах и организациях, которые способствовали бы урегулированию отношений рабочих с предпринимателями, не существовало. Этот сектор был одним из наиболее слабых, запоздалых, уязвимых мест российского фабрично-заводского законодательства о труде, что негативно сказывалось и на охране труда, и на мотивации труда в промышленности страны.

К законодательным же актам, которые если не прямо, то косвенно способствовали "упорядочению" дисциплины на производстве, дисциплины труда, формально могли быть отнесены довольно многие. Это и закон 1897 г. о рабочем времени - ограничении его верхнего предела 11,5 часами и упорядочении сверхурочных работ, и законы о страховании рабочих 1903 г. и 1912 г., и другие в той мере, в какой они способствовали улучшению организации производства, а вместе с тем созданию необходимого психологического климата (например, в связи с законодательным обеспечением травмированных рабочих), условий для отдыха и т.п.18

Несмотря на то, что российское фабрично-заводское законодательство о труде проделало за вторую половину XIX - начало XX вв. заметный поступательный путь и постепенно становилось составной частью европейской системы, оно все же запаздывало в своем развитии и по сравнению с законодательством стран Европы19, и по сравнению с теми задачами, которые выдвигались экономическим и социальным развитием самой России. Известный исследователь истории рабочих России М.С.Балабанов, оценивая в 1905 г. фабричное законодательство в стране, писал, что оно, "несмотря на обильное количество законов и еще большее число распоряжений и разъяснений, находится в зародышевом состоянии и далеко не отвечает назревшим запросам жизни"20. Даже с учетом того, что это высказывание сделано политическим деятелем радикального направления в период революции, оно весьма показательно. И характерно, что в начале 1905 г. совещание старших фабричных инспекторов в Петербурге констатировало: "Настоящие события сразу раскрыли перед нами тот факт, что фабрично-заводской класс совершенно незаметно для всех нас перерос экономические и правовые условия, его окружающие"21. Наконец, в Постановлении IV Всероссийского съезда Объединенного русского народа (правомонархической организации) в Москве в мае 1907 г. было записано: "Имея в виду, что наше фабричное законодательство несовершенно и неполно, оно должно быть пересмотрено в целях соглашения его с интересами русской фабрично-заводской и иной промышленности и русского рабочего..."22

Однако дело было не только в несовершенстве российского фабрично-заводского законодательства о труде, как об этом писали М.С.Балабанов, но и в степени его реализации на практике. Положение в этом отношении обстояло далеко не лучшим образом, о чем свидетельствуют воспоминания фабричного инспектора И.И.Янжула (1907), работы инженера-механика А.А.Микулина (напр., см. изданные через семь лет после появления закона: "Очерки из истории применения закона 3 июня 1886 г. о найме рабочих на фабриках и заводах Владимирской губернии". Владимир, 1893), а также фабричного инспектора Московской губернии И.М.Козьминых-Ланина (напр., см.: "Закон 2 июня 1903 г. и вознаграждение рабочих и служащих, потерпевших от несчастных случаев, и опыт применения его в жизни". М., 1909). Приведенные А.А.Микулиным заключения были весьма неутешительными. По поводу распросов рабочих о правильности расчета с ними, своевременности выдачи расчетных книжек, соблюдения распределения числа рабочих часов автор писал: "в большинстве случаев из ответов рабочих нельзя было ничего больше узнать, как то, что все делается совершенно правильно, даже в тех случаях, когда уже заранее известно, что на фабрике существуют злоупотребления и, если и случалось получать от рабочих указания на какие-либо неправильности и нарушения, то только лишь путем намеков и косвенных вопросов". Этот факт, писал далее Микулин, "ясно указывал, какова та кажущаяся свобода и равноправность, которая существует в договоре и отношениях между фабрикантом и рабочими. Рабочий, пожаловавшийся инспектору и подтвердивший жалобу в конторе фабрики, этим самым делал невозможным свое дальнейшее пребывание на фабрике и в лучшем случае мог только рассчитывать дожить до конца срока найма, а в большинстве случаев должен быть готов к расчету... с предоставлением ему полного права жаловаться суду на увольнение до срока". Здесь же Микулин добавлял, что предприниматель или администратор были в полной уверенности, что правом обращения в суд "воспользуется один из десяти, а девять человек немедля пойдут искать другого места, считая, что лучше потерять неделю при переходе, чем две или три [недели] в ожидании разбора дела"23.

На некоторых же фабриках, расположенных группами, продолжал Микулин, установился обычай дать знать во все конторы соседних фабрик об уволенном, закрывая ему доступ на все окрестные фабрики. "Такого рода постановка дела, конечно, заставляет рабочего во многих случаях примиряться с теми нарушениями и даже злоупотреблениями, которые существуют на его фабрике, чем лишиться совсем возможности иметь какой-либо заработок"24. На вопрос, когда бывает выдача денег, "получался ответ, соответствующий тому, как это значится в расчетной книжке, даже и в том случае, если дачки бывают несвоевременно". "Часто на вопрос, правильно ли производится расчет, приходилось получать ответ "я неграмотный" или "смотрите в книжку, там написано""25. И.И.Янжул в своих воспоминаниях посчитал нужным отметить, что карательные статьи закона 1886 г. применялись в отношении рабочих весьма широко вплоть до 1904-1905 гг., когда вследствие рабочего движения это делать стало невозможно, и, напротив, статьи, предоставлявшие рабочим "первичные права", подвергались изменениям, на практике часто не реализовывались26.

Из специальных исследований известно об ограниченном практическом применении не только закона 1886 г., но и закона 1903 г. о вознаграждении увечных рабочих, закона 1903 г. о старостах, закона 1906 г. о профсоюзах и др.27

Выше речь шла о законах, имевших отношение к мотивации труда, но почти исключительно к той их части, которая касалась дисциплины, порядка на производстве. Что же касается стимуляции труда, то законодательство - по понятым причинам - лишь косвенно отразило эту тему. К числу таких законов можно отнести законы о школьном образовании малолетних (1884, 1890 г.), о рабочем времени (1897), "Временные правила об Обществах и Союзах" (1906).

Можно отметить, что в ряде законов (1890, 1897) оговаривалась возможность, в первом случае, использования труда подростков и женщин в ночное время (с разрешения Присутствия по фабричным делам), а во втором - использования не оговоренных в договоре сверхурочных работ в особо уважительных случаях - аварии или "усиленном поступлении... заказов - перед ярмарками"28. Однако, подобная "стимуляция" производства не была связана в строгом смысле с мотивацией труда, с естественным увеличением производства и производительности труда рабочих. В законе о профессиональных обществах (4 марта 1906 г.) указывалось, что они имеют целью "выяснение и согласование экономических интересов и улучшение условий труда своих членов или поднятие производительности принадлежащих им предприятий"29. Однако, во всех подобных единичных случаях законодательство касалось стимуляции производительности труда и роста объема производства в самой общей форме, обычно косвенно и лишь в порядке рекомендации, напоминания.

Законодательно же периода первой мировой войны (1915-1916 гг.) достаточно рельефно отразило - по причинам нехватки рабочей силы - расширение экстенсивных методов в производстве, выражавшихся в снятии ограничений на использование труда женщин и подростков в ночное время и на подземных работах. "Прикрепление" рабочих-мужчин, освобожденных от военной службы, к предприятию в условиях усиливавшегося разрыва между уровнем зарплаты и стоимостью прожиточного минимума также оказывало негативное воздействие на производительность труда и увеличение производства.

К несовершенству законодательства о труде добавлялось бесправие населения, рабочих и крестьян (по крайней мере, до 1905 г.), что сковывало, а подчас и гасило инициативу, энергию. Несмотря на экономический прогресс страны и несомненные шаги в развитии фабрично-заводского законодательства, известный экономист и законовед Г.Балицкий писал в период первой революции: "Неуверенность и бесправие создали в нашем уме боязнь и сознание, что мы работаем на кого-то чужого, а не на себя. Это ужасное сознание отнимало всякую охоту к увеличению и затрате труда. В один голос все русское население кричит, что "сколько ни старайся больше выработать или сделать какие-либо усовершенствования, все равно ничего не получишь..." В силу этого "...русский крестьянин и русский рабочий нисколько не был заинтересован в поднятии продуктивности своего труда"30. Постоянная опека, подчиненность, исполнение лишь приказания бесчисленного начальства ограничивали творческую деятельность и сковывали выработку качеств, которые необходимы для ее проявления31.

Заключение Балицкого подтверждается многочисленной информацией, публиковавшейся в профсоюзных журналах в период и после первой революции в России32. Эти материалы, исходившие в большинстве случаев от рабочих, свидетельствуют о том, что предприниматели во многих случаях не поощряли увеличения рабочими объема производимой продукции. Более того, они снижали расценки, добиваясь тем самым увеличения продукции за прежнюю оплату труда. По фабрично-заводскому законодательству, подобные действия предпринимателей, совершаемые до истечения срока договора, являлись нарушением законодательства и должны были преследоваться штрафными санкциями. Однако на практике этого не было. Это можно объяснить аграрным перенаселением в стране и стремлением рабочих сохранить свое место не предприятии, не оказаться безработным даже при нарушении хозяином договора, причем в условиях массового рабочего и революционного движения. Несоблюдение же многими предпринимателями фабрично-заводского законодательства проистекало из уверенности в том, что до штрафных санкций за нарушение законодательства дело не дойдет, потому что в условиях России первых десятилетий XX в. рабочему было невыгодно прибегать к судебному разбирательству, а фабричная инспекция и местные власти были далеки от использования законодательства в интересах рабочих (тем более, что сами рабочие во многих случаях этого не хотели).

Таким образом, можно констатировать, что даже когда фабрично-заводское законодательство о труде могло (пусть косвенно) способствовать стимуляции труда, побуждать предпринимателей соблюдать условия найма и оплачивать произведенную продукцию по ее объему и качеству исполнения, оно в условиях России первых десятилетий XX в. "не срабатывало" в отношении предпринимателей и не стимулировало рост производства.

В пользу заключения о том, что фабрично-заводское законодательство о труде плохо "работало", плохо реализовывалось, свидетельствуют и требования рабочих. Хотя с 1886, 1897, 1903 гг. действовали законы, определявшие границы штрафования, применения сверхурочных работ, а также об институте старост, рабочие Москвы и Московской губернии в 1905 г. весьма часто требовали установления соответствующих норм, порядков и институтов. Приведем такого рода примеры: "Отменить сверхурочные работы... в крайнем случае допустимы сверхурочные работы не более 4 часов в месяц; за 1 час сверхурочной работы - 2 часа"; "отмена сверхурочных работ"; "отмена штрафов и страховки"; "отмена всех штрафов"; "уничтожение сверхурочных работ, а где это необходимо, то такие работы должны оплачиваться двойной платой..."; "учреждение старост [текстильные фабрики Орехово-Зуевского района]"; "отмена сверхурочной работы [Борогодско-Глуховская мануфактура]; "отмена сверхурочных работ, кроме ремонтных, плата за которые должна быть вдвое выше [три предприятия Викулы Морозова, Саввы Морозова и Богородско-Глуховская мануфактура]"; "штраф может быть оплачен только с разрешения избранных депутатов [Трехгорная мануфактура]"; "отмена сверхурочных работ; в случае крайней необходимости сверхурочные работы могут быть назначены, но с согласия депутатов и за двойную плату"; "полная отмена штрафов... [Шерстоткацкая фабрика]"; "отмена штрафов [Саввинская мануфактура]"; "безусловная отмена всех штрафов [Французская фабрика в Павловом Посаде]"33. Этот перечень можно было бы продолжить. В дополнение приведем лишь выдержку из обращения рабочих товарищества Покровской мануфактуры Дмитровского уезда Московской губернии на имя Московского губернатора и градоначальника: "Фабричная администрация Покровской мануфактуры в течение 25 лет в большинстве случаев не составляла протокола об увечьях рабочих, показывала числа фабричных рабочих ниже действительного числа, а также совершала другие тому подобные незаконные действия, о которых было напечатано нами в газете "Русское слово" от 21 ноября с.г. , чем нарушала правительственные законы..."34

Из сказанного следует, что даже там, где фабрично-заводское законодательство могло и должно было бы содействовать стимуляции производства и производительности труда, оно не действовало вследствие его регулярного нарушения предпринимателями, безучастного отношения к этим нарушениям чиновников и властей и нежелания рабочих доводить дело до суда (из-за боязни быть уволенными).

В строгом же смысле вопросы стимуляции труда и производства находились за пределами фабрично-заводского законодательства о труде. Особых законов, которые способствовали бы непосредственному увеличению производительности труда и увеличению объема производимой продукции, не было.

Как известно, в странах Западной Европы и США использовались такие приемы стимуляции труда, как система Тейлора, копартнершип, связанные с увеличением заработной платы и доходов. Литература отметила их применение и в России, однако, в ограниченных размерах. Накануне первой мировой войны появились первые статьи о применении на некоторых российских предприятиях, в мастерских и на транспорте системы Тейлора. Но широкого внедрения система Тейлора в России, как можно полагать, не получила35.

Еще в меньшей степени использовалась на предприятиях страны система копартнершипа (привлечение рабочих к покупке акций предприятия и т.п.)36.

Названные приемы стимуляции труда и производства могут и должны быть предметом изучения, но необходимо отдавать отчет в том, что они являлись сугубым делом отношений предпринимателя и рабочего и были за пределами фабрично-заводского законодательства о труде и "не контролировались" государством.

2.Император Германии:

Г) выбирался рейхстагом.

3.Германский рейхстаг:

Тест по всеобщей истории для 8 класса по теме: «Германская империя: борьба за «место под солнцем»

1.В конце 19 века экономика Германии быстро развивалась в результате:

А) сокращения военного сектора;

Б)сокращения государственного сектора в экономике;

В) ликвидации всех феодальных пережитков;

Г) использование новейших достижений науки и техники других стран.

2.Император Германии:

А) обладал практически абсолютной властью;

Б) обладал ограниченной властью;

В) сохранял за собой только представительные функции;

Г) выбирался рейхстагом.

3.Германский рейхстаг:

А) обладал законодательной властью; Б) созывался по воле императора;

В) состоял из одной палаты; Г) обладал полной самостоятельностью

4. Конституция Германии, принятая в 1871г.:

А) вводила католицизм; Б) устанавливала демократические права и свободы;

В) закрепляла республиканское устройство; Г) закрепляла руководящую роль Пруссии

5.К концу 19 века Германия становится:

А) аграрной страной; Б) правовым государством;

В) крупнейшей индустриальной державой Г) крупнейшей колониальной державой.

6. Позднее других событий произошло:

А) объединение Германии; Б) начало правления Вильгельма II;

В)назначение Бисмарка канцлером; Г) принятие «Исключительного закона против социалистов»

7. Согласно принятому рабочему законодательству в 19 в. В Германии

А) вводилось всеобщее избирательное право; Б) вводилось страхование на случай болезни;

В) разрешалась деятельность социалистических партий; Г) сокращался до 8 часов рабочий день.

8. Увеличение численности германских вооруженных сил в конце 19 в. Свидетельствовало о)об):

А) милитаризации страны; Б) отказ от политики «блестящей изоляции»

В) угрозе нападения со стороны Франции; Г) отсутствия в армии передового вооружения.

9. «Новый курс» ВильгельмаII заключался в:

А) отказе от колониальных захватов; Б) стремлении к мировому господству;

В) создании международной миротворческой организации;

10. Понятия - «пангерманизм», «шовинизм», «антисемитизм» - связаны с:

А) направлениями в искусстве; Б) политическом устройстве страны;

В) агрессивными формами национализма; Г) разделением стран на эшелоны капиталистического развития.

Трудовое и социальное законодательство выступает одним из главных достижений развития европейской правовой культуры в XX веке. Возникновение и развитие правовых норм в трудовой и социальных сферах не только позволило западным государствам избежать серьёзных социальных потрясений, но и способствовало существенному повышению уровня жизни и социальной защищённости основной массы населения этих государств. Изучение основных тенденций и закономерностей развития трудового и социального законодательства европейских государств позволяет понять механизмы правового регулирования социально-трудовых отношений современного общества. Данный вопрос особенно актуален сегодня для российского общества, в котором идёт активный поиск оптимальной социально-экономической модели. В этой связи тема настоящей работы является весьма актуальной и имеет не только теоретическое, но и практическое значение.

Целью настоящей работы является рассмотрение эволюции трудового и социального законодательства Великобритании, Франции и Германии конца XIX-XX веков. Данная цель конкретизируется тремя задачами, соответствующими названиям основных пунктов плана работы. Наиболее общие выводы по теме работы изложены в заключительной части.

1. Особенности развития трудового и социального законодательства Великобритании

Во второй половине XIX века организованное рабочее движение в Англии вынуждает государство искать компромиссы между интересами труда и капитала. В последней трети XIX века главной проблемой был вопрос о легализации профсоюзов и различных способов профсоюзной борьбы. В 1871 году был принят Закон о рабочих союзах, где цели тред-юнионов (английских профсоюзов) в принципе признавались правомерными. Данный закон запрещал судебные преследования за участие в профсоюзной деятельности. Но вместе с этим была принята поправка к уголовному законодательству, согласно которой наиболее эффективные приемы профсоюзной борьбы (пикетирование и др.) признавались наказуемыми.

В 1875 году английский парламент пошел на дальнейшие уступки рабочим и на легализацию профсоюзного движения. Актом о предпринимателях и рабочих отменялись уголовные наказания за одностороннее прекращение рабочими трудового договора. Другим законом было установлено, что доктрина «общего права» о «преступном сговоре» не может применяться к соглашениям рабочих, которые были заключены в связи с предстоящим конфликтом с хозяевами. Несмотря на это в конце XIX века английские суды неоднократно преследовали активных участников стачечного движения за угрозы штрейкбрехерам, бойкоты, которые, согласно Закону 1871 году, по-прежнему признавались преступными. При этом эти понятия суды толковали чрезвычайно широко. В 1899 году прошла стачка железнодорожников в Таффской долине. По этому делу суд взыскал с профсоюза огромную сумму убытков, которые понесли компании. Данное решение было явно направлено на подрыв профсоюзного движения, поэтому оно вызвало бурный протест в стране. В результате в 1906 году был принят новый закон, который запрещал предпринимателям предъявлять судебные иски о возмещении ущерба, причинённого в результате действий профсоюза.

Напуганное всеобщей забастовкой 1926 года, консервативное правительство Великобритании в 1927 году провело через парламент закон, запретивший всеобщие и политические забастовки, а также стачки солидарности. Данный закон открыто поощрял штрейкбрехерство, запрещал пикетирование предприятий. Только в 1946 году этот откровенно антипрофсоюзный закон был отменен лейбористами, которые последовательно стремились к выравниванию интересов труда и капитала.

В 70-80-х годах правительство консерваторов вновь попыталось ограничить права профсоюзов на забастовку. Так, по закону 1971 года о промышленных отношениях предусматривалась обязательная регистрация профсоюзов, а также их отчетность в государственных учреждениях. В 1974 году лейбористское правительство отменило обязательную регистрацию профсоюзов, при этом было подтверждено право профсоюзов на забастовки, причем на такие, которые ранее признавались незаконными. Правительство М. Тэтчер вновь ограничило ряд профсоюзных прав (право на пикетирование, право на политические забастовки, право на стачки солидарности). Однако в целом профсоюзная демократия продолжала развиваться.

Важным достижением рабочего движения в Англии было установление законодательных ограничений наиболее грубых и заведомо антигуманных форм эксплуатации труда, а также постепенное сокращение продолжительности рабочего времени. Прежде всего, это коснулось женского и детского труда. Ещё в 1803 году был принят закон, по которому ночной труд детей запрещался в текстильной промышленности, рабочий день для детей от 9 до 13 лет не мог превышать 8 часов, а для подростков до 18 лет – 12 часов. Закон предусмотрел создание системы контроля в виде так называемых фабричных инспекторов. Но предприниматели обходили этот контроль с помощью системы «группового труда»: смена рабочих происходила в течение всего дня, и контролировать продолжительность труда у отдельных подростков было сложно.

В 1842 году запретили подземный труд для женщин и для детей в возрасте до 10 лет. В 1847 году был издан закон, по которому в текстильной промышленности для женщин и подростков с 14 лет рабочий день не должен был превышать 10 часов. Такое же правило распространялось и на мужчин, которые работали вместе с детьми и женщинами в одну смену. Только во второй половине XIX века (законы 1867 и 1878 гг.) данные положения были распространены на все предприятия с числом рабочих свыше 50 человек.

После того, как в 1866 году на Всеобщем рабочем конгрессе в Балтиморе было выдвинуто требование о 8-часовом рабочем дне, борьба за сокращение рабочего дня в Англии ещё более усилилась. Но это требование нашло своё отражение в законодательстве только в начале XX века, и то применительно к отдельным отраслям промышленности или к некоторым категориям рабочих и служащих (железнодорожники, шахтеры, почтовые служащие).

Во второй половине XIX века в Великобритании появляются первые законы о возмещении вреда рабочим в случае производственных травм. Материальную ответственность за производственный травматизм предусматривал Закон 1880 года. Однако такая ответственность возникала лишь в тех случаях, когда увечье было вызвано плохим качеством материала, неосторожностью или небрежностью лиц, которые обязаны были осуществлять контроль за производством. Размер выплачиваемого вознаграждения составлял лишь незначительную часть заработной платы. Более того, в 1906 году был принят закон, по которому предприниматель освобождался от ответственности, если он «доказывал» вину самого потерпевшего.

Важным правовым актом в развитии трудового законодательства стал закон 1911 года, который, наряду с социальным страхованием на случай болезни, инвалидности, родов, предусмотрел также страхование по безработице, хотя размеры пособия по безработице были ещё весьма незначительными. Только после Второй мировой войны система социального страхования Великобритании приобрела современный вид. Значительный вклад в создание этой системы внесли правительства лейбористов, уделявшие большое внимание сильной социальной политике.

В 70-80 годы XX века в Великобритании формируется пенсионное законодательство. В настоящее время оно представлено общим Законом о социальном обеспечении (1985 г.) и специальным Законом, который устанавливает выплаты компенсаций в связи с несчастными случаями на производстве и с профессиональными болезнями (1975 г.). Путем заключения коллективных договоров между профсоюзами и хозяевами английским рабочим удалось добиться от предпринимателей значительных уступок в сфере социального обеспечения в случаях производственного травматизма.

После Второй мировой войны в трудовом законодательстве Великобритании произошли существенные изменения, означавшие своего рода социальный прорыв. Вместе с этим в сфере трудовых отношений сохраняют свое действие некоторые нормы прецедентного права и законы XIX века. Основная масса законов о труде была принята в 70-80-е годы ХХ века. Прежде всего к этим законам следует отнести: законы о занятости 1975, 1978, 1980 годов, Закон о равной заработной плате мужчин и женщин 1970 года, Закон о профессиональном обучении 1982 года, консолидированный Закон о профсоюзах и трудовых отношениях 1992 года и т.д.

Целый ряд важных гарантий социальных прав трудящихся был закреплён в трудовом законодательстве Великобритании в период правления лейбористов. К этим гарантиям следует отнести охрану труда и технику безопасности, порядок выплаты заработной платы, максимальную продолжительность рабочего дня для женщин и подростков, а также защиту членов профсоюза, возможность проводить забастовки и т.д.

В заключение следует отметить, что уже в 40-е годы XX века в Великобритании были реализованы широкие государственные программы дешевого жилищного строительства, создания национальной службы здравоохранения. Государственная политика здравоохранения регулируется Законом о национальной службе здравоохранения 1977 года, который вобрал в себя большую часть существовавших ранее актов по этому вопросу. В 1980 году этот акт был дополнен Законом о здравоохранении.

Реформы затронули и сферу образования, в результате чего была создана национальная система образования всех уровней, начиная от дошкольной и кончая университетской. Страховой фонд формируется не только за счёт самих работников, но и за счёт государственного бюджета, предусматривающего значительные ресурсы на социальную политику.

2. Развитие трудового и социального законодательства во Франции

Формирование трудового законодательства во Франции в конце XIX века происходило со значительными трудностями, так как первые акты французской революции имели ярко выраженный антирабочий характер. Принятый в 1791 году закон Ле Шапелье был направлен на борьбу с рабочими объединениями. Запрещалось создавать союзы рабочих одной и той же профессии, незаконными являлись стачки и даже собрания рабочих с целью обсуждения условий труда. Закон Ле Шапелье и основанные на нем уголовные запреты были серьезным правовым препятствием профсоюзному движению во Франции. С развитием капитализма во Франции указанные законодательные запреты являлись тормозом экономического развития и были оторванными от жизни.

В 1864 году закон Ле Шапелье был отменён. Вместе с этим были узаконены рабочие синдикаты (профсоюзы) и стачки, не сопровождавшиеся «неправомерными» действиями. Однако в условиях режима Второй империи рабочие организации не могли свободно создаваться и функционировать. Лишь в 1884 году парламент Третьей республики в связи с новым ростом рабочего движения узаконил свободное образование рабочих союзов, которые преследовали экономические цели.

Правящие круги Третьей республики вынуждены были идти на отдельные незначительные уступки в вопросах регулирования условий труда. Законы 1874-1892 годов запретили труд детей до 13 лет, установили для подростков до 16 лет 10-часовой рабочий день, а для женщин и подростков до 18 лет – 11-часовой. В 1898 году был принят закон, предусмотревший ответственность предпринимателя за производственный травматизм рабочих.

По сути дела, трудовое и социальное законодательство Франции начало развиваться лишь в XX веке. Принятый в 1910 году специальный Трудовой кодекс стал заметной вехой в создании правовых начал регулирования трудовых конфликтов и условий труда. Но становление современной правовой системы трудового и социального регулирования Франции связано в основном с послевоенным периодом и последними десятилетиями XX века.

Рубежным событием в формировании современного трудового и социального права Франции стало принятие в 1946 году Конституции Четвертой республики. Преамбула к этой Конституции явилась своего рода хартией труда. Она предусматривала право трудящихся на труд, на создание профсоюзов, на забастовку и т.д. Кроме этого закреплялась государственная программа социальной поддержки матерей, детей, инвалидов, престарелых, безработных и т.д.

Конституция Франции 1958 года не содержала каких-либо новых положений о труде и социальной политике. Но она сохранила преамбулу к Конституции 1946 года в качестве действующего правового документа. Отсюда выводились и главные обязательства правительства Пятой республики в социально-трудовой сфере.

В соответствии с Конституцией Франции 1958 года законы определяют лишь фундаментальные принципы трудового права. Большинство вопросов в сфере законодательного регулирования труда должны решаться в регламентарном и административном порядке. Таким образом, Конституция оставила парламенту право разрабатывать общие принципы трудового права, тогда как реализация этих принципов предоставлялась правительству.

Главным специальным источником трудового права Франции является Трудовой кодекс, который действует в настоящее время в редакции 1973 года с поправками 1981-1982 годов. Этот Кодекс представляет собой инкорпорацию многочисленных законодательных актов по труду, принятых в разное время парламентом и правительством.

Дополнительными источниками трудового права выступают декреты министра труда (социальных дел), которые регулируют действия коллективных договоров, закрепляют правила по технике безопасности и производственной санитарии и т.д.

В XX веке Кодекс о труде претерпел значительные изменения. Сначала он действовал только в отношении промышленных рабочих, которые требовали особой правовой защиты. В настоящее время он распространяется на всех лиц наемного труда, как простых рабочих, так и представителей управленческой элиты.

Для трудового законодательства Франции последних десятилетий характерна тенденция демократизации и расширения социальной политики государства. Трудовое законодательство регулирует широкий круг общественных отношений в сфере использования наёмного труда. Регламентации подлежат вопросы организации работы государственных органов в сфере трудовых отношений (Трудовая инспекция и т.д.). Кроме этого устанавливаются нормы, относящиеся к трудовому договору как к основному правовому документу, регулирующему отношения между работодателем и работником. Предусматривается регламентация заработной платы и трудовых споров, которые разрешаются специальными судами. В Трудовом кодексе подробно регулируются коллективные трудовые отношения, а также создание и деятельность профессиональных объединений работников и работодателей.

Законодательство 1981-1982 годов расширило право комитетов предприятий на участие в управлении. Они получили широкие возможность влиять на финансовые дела, на планирование, на развитие условий труда и социальной политики в пределах отдельных предприятий. Это было связано с усилением в государственной власти позиций левых, демократических сил.

Трудовой кодекс Франции 1973 года в основном носит общенормативный характер, однако в нем имеется и специальный раздел, который устанавливает особые условия труда в зависимости от отрасли и профессии. Так, выделяются нормы, относящиеся к труду шахтеров, моряков торгового флота, торговых агентов, актеров, домашних работников. Во Франции на работников частных и государственных предприятий распространяются по общему правилу одни и те же нормы трудового права. Это не исключает и специальных норм, которые издаются для регулирования труда на национализированных предприятиях.

В послевоенный период существенные демократические изменения произошли и в сфере социального права, основой которого является Кодекс социального страхования 1956 года с последующими дополнениями. Кодекс социального страхования включает в себя две основные группы норм, которые составляют в целом социальное право. Первая группа норм образует право социального обеспечения, а вторая группа – право семьи и социальной помощи.

Право социального обеспечения устанавливает пенсии и пособия в связи с травматизмом, болезнью, беременностью, инвалидностью, старостью, потерей кормильца, безработицей. Даннаясистема норм гарантирует достаточно широкому кругу лиц защиту на случай так называемого «социального риска». Размеры пенсий и социальных выплат подлежат регулярной (дважды в год) индексации в соответствии с изменениями средней заработной платы. Система государственного социального страхования во Франции основана на взносах предпринимателей и самих работников, а также на средствах, выделяемых самим государством.

Право социальной помощи предусматривает поддержку тех категорий лиц, которые по каким-либо причинам оказались в нужде, бедности или нищете. К таким лицам закон относит брошенных детей, престарелых граждан, лиц, лишенных источников существования, лиц и семьи, подвергающиеся опасности, беженцев. Право социального обеспечения основывается на государственной системе страхования, а социальная помощь рассматривается как государственная благотворительность.

3. Эволюция трудового и социального законодательства в Германии

В конце XIX века главной тенденцией развития германского права была его «социализация». Во многом это было связано с активной позицией социал-демократов в рейхстаге. В 70-х годах XIX века в Германии начинает формироваться особый комплекс норм, регулирующих заключение соглашений между предпринимателями и наемными рабочими по поводу определения рабочего времени и условий оплаты труда (так называемые тарифные соглашения), который впоследствии вместе с другими нормами способствовал созданию новой отрасли права, получившей название «трудовое право».

Первое тарифное соглашение было заключено в Германии еще в 1873 году в сфере печатной промышленности. Его активными участниками стали профсоюзы, впервые легализованные Промышленным уставом 1869 года Северо-Германского союза. Наряду с принципом свободы предпринимательства этот Устав закрепил свободу промышленных объединений. Так, ст. 152 провозглашала, что впредь отменяются «все существующие запреты и уголовно-правовые предписания, действующие в отношении мелких производителей, подмастерьев, а также фабричных рабочих по поводу заключения ими между собой соглашений с целью достижения более выгодных условий труда и его оплаты».

Среди возникших в это время профсоюзов наиболее активными были так называемые свободные профсоюзы, создаваемые под руководством социал-демократов, наибольшее распространение получившие после отмены в 1890 году Исключительного закона против социалистов. Находящиеся под значительным влиянием классовой теории К. Маркса, отрицавшей возможность какого-либо компромисса между «трудом и капиталом», «свободные профсоюзы» долгое время выступали против заключения соглашений с предпринимателями и лишь с 1899 года стали рассматривать их как одно из средств проведения в жизнь интересов рабочих.

Образование в 1918 году Веймарской республики ознаменовало собой начало нового этапа в становлении трудового права Германии. В центре внимания германского законодательства в этой сфере по-прежнему оставался вопрос о тарифных соглашениях, основывавшихся в этот период на принципе «тарифной автономии». Отныне все условия организации и оплаты труда должны были устанавливаться путем заключения соответствующих коллективных соглашений между объединениями предпринимателей и профсоюзами. Возникший таким образом тарифный договор выступал в качестве единственного правового акта, регулирующего взаимоотношения между владельцем предприятия и рабочими.

Нормативный характер тарифных соглашений был закреплен путем принятия в 1918 году специального постановления о тарифном договоре. Однако принцип «тарифной автономии» остался нетронутым, поскольку сохранялось ведомственное рассмотрение трудовых споров, все больше приобретавшее черты принудительного примирения сторон. Процедура рассмотрения трудовых споров была регламентирована постановлением от 30 октября 1923 года, согласно которому все трудовые споры должны были рассматриваться созданными на паритетных началах комиссиями, во главе которых стоял не принадлежащий ни к одной из сторон независимый председатель. Функции последнего обычно выполняло соответствующее должностное лицо. Поскольку представители работодателя и трудового коллектива часто не могли прийти к согласию, решение принималось председателем комиссии единолично. Особенно активно подобная практика стала применяться в последние годы Веймарской республики. В этот период на смену принципу «тарифной автономии» приходит законодательное нормирование оплаты труда, наиболее ярко проявившееся в период фашистской диктатуры.

Наметившийся еще в начале XX века процесс постепенного выделения трудовых договоров из общих предписаний Германского гражданского кодекса о найме услуг и связанного с этим формирования отрасли трудового права в Германии завершился уже после окончания второй мировой войны. В 1949 году в ФРГ принимается Закон о тарифных договорах, заложивший прочную законодательную базу для определения условий организации и оплаты труда. В этот период после долгих лет подпольного существования на политическую арену Германии вновь выходят профсоюзы. В статье 9 Основного закона ФРГ говорится, что граждане имеют право «создавать объединения для охраны и улучшения условий труда и экономических условий». В качестве одного из средств к достижению своих интересов допускаются забастовки.

Параллельно с нормами, регулирующими взаимоотношения между работодателями и наемными рабочими, в конце XIX-XX веков в Германии развивался особый комплекс правовых норм, получивший здесь специальное название «социальное законодательство».

Первым германским социальным законом стал Закон о материальной ответственности 1871 года. Этот закон установил особую ответственность владельцев железнодорожных предприятий за произошедшие на них несчастные случаи с работниками, занятыми на строительстве и обслуживании железнодорожных путей и составов. Обязанность работодателя в таких случаях возместить ущерб не зависела от вины. Рассмотрение германским законодателем железной дороги в качестве «источника повышенной опасности» и установление особой ответственности предпринимателей в этой сфере привело к утверждению идеи обязательного страхования рабочих от несчастных случаев, что позволило бы несколько улучшить положение владельцев железнодорожных предприятий.

В 80-х годах XIX века в Германии принимается целый ряд законов о социальном страховании: в 1883 году был принят Закон о медицинском страховании рабочих, в 1884 году – Закон о страховании от несчастных случаев и др. Завершил этот список Закон 1889 года о страховании на случай инвалидности и старости (пенсионное страхование). Эти законы заложили основу для создания в Германии высокоэффективного социального законодательства и развитой системы страховых организаций в XX веке.

Знаменательной вехой в процессе становления германского страхового права стало принятие в 1911 году постановления об имперском (государственном) страховании, впоследствии получившего название Социального кодекса. Это постановление было очень значительным по объему и состояло из шести книг, объединивших все действующие в то время в Германии социально-правовые нормы. В частности, в «кодекс» вошел принятый в том же году закон о пенсионном страховании служащих.

Тенденция постепенного уравнения в правах рабочих и служащих в социальной сфере продолжала оставаться основным направлением развития социального законодательства Германии и после второй мировой войны. Другая тенденция состояла во введении обязательного социального страхования для лиц различных профессий: мелких производителей, врачей, сельскохозяйственных работников и др., приведшего к созданию разветвленной сети страховых организаций по всей стране. С целью совершенствования системы государственного страхования в 1953 году в Германии был создан специальный Суд по социальным делам, в компетенцию которого входило рассмотрение споров в социальной сфере. В 70-е годы XX века была проведена широкомасштабная реформа социального законодательства. В ходе ее проведения в 1975 году в новой редакции принимается книга первая («Общие положения») Социального кодекса, в 1976 году – книга четвертая («Положения о социальном страховании»), в 1988 году – книга пятая («Медицинское страхование»). В 1989 году переработке подверглась последняя – шестая – книга Социального кодекса, посвященная вопросам пенсионного страхования.

Рассмотрев особенности формирования и развития трудового и социального законодательства Великобритании, Франции и Германии, можно сделать следующие выводы.

Трудовое законодательство начало формироваться в наиболее развитых европейских странах только в конце XIX – начале ХХ веков. Как самостоятельная отрасль права оно начинает складываться и развиваться лишь после 1917 года под прямым воздействием организованного рабочего движения, поднявшегося на новую ступень борьбы за свои насущные права.

Особенности социальной политики современных западных государств ярко проявляются в регулировании таких важных прав рабочего класса, как право на профессиональные объединения, право на заключение коллективных договоров, право на забастовку. В Германии и Франции эти права были конституционно и законодательно признаны еще до Второй мировой войны.

В обстановке подъема рабочего движения и усиления в нем левых течений парламенты во Франции и ФРГ, несмотря на преобладание в них буржуазных партий, сочли целесообразным пойти на признание прав трудящихся на участие в управлении производством и создать специальные производственные советы или комитеты предприятий и т.д. В условиях сохранения политического и экономического господства капитала такие законодательные уступки не выходили за рамки обычного социального реформизма, но они способствовали улучшению положения рабочих на предприятиях. В Великобритании вплоть до 1971 года правительства консерваторов постоянно предпринимали попытки ограничить профсоюзное движение.

Несмотря на многочисленные преграды на пути организованного рабочего движения, в процессе развития капиталистического общества и роста национального дохода рабочий класс добивается законодательным путем или посредством коллективных договоров признания ряда жизненных прав, которые ранее буржуазные государства отказывались признать. В обстановке бурного подъема рабочего движения в 1918-1920 годы в Германии и Франции были приняты законы о 8-часовом рабочем дне. В 30-е годы в условиях нового подъема рабочего и общедемократического движения профсоюзам Франции удалось добиться законодательного закрепления 40-часовой рабочей недели.

Трудящимся приходилось вести непрерывную борьбу за каждую новую уступку предпринимателей или за очередную государственную меру в области социального страхования. В целом в 60-70-е годы при благоприятной экономической конъюнктуре трудящиеся Великобритании, Франции и Германии смогли, используя нормы трудового права и с помощью системы коллективных договоров, добиться существенного улучшения своего положения. В этих странах получило дальнейшее развитие и законодательство, предусматривающее различные виды социального обеспечения населения: жилищное строительство, бесплатное образование, полностью или частично безвозмездную медицинскую помощь, материальную поддержку семей, имеющих детей и т.д.

Гражданское законодательство и его система

Читая или слушая критику Российской Империи конца XIX — начала XX века, очень часто можно услышать утверждения о том, что страна обладала отсталым по меркам того временем законодательством в области трудовых отношений. Русский рабочий представлял из себя убогого и обездоленного раба, вынужденного влачить жалкое существование в образе этакого «фабричного крепостного». В реальности дела обстояли совершенно иначе...

.На протяжении всей своей истории, до 1917 года, трудовое законодательство представляло собой непрерывный, многоуровневый и сложный процесс. Предпосылки к его становлению начали складываться в далёкие Средние века, получив развитие в последующих русских законах и иных правовых актах. Так, отдельные статьи, посвященные договорам о труде с лично свободными лицами, можно найти в Русской Правде, Псковской Судной грамоте и иных источниках. Основное же развитие трудовое, или как указывалось в Российской Империи — фабричное право, получило развитие в XIX веке.

В конце 30-х годов XIX века вся Европа обратила свой взор на ужасное состояние фабричных рабочих. Отсутствие полноценного жилья, медицинского обслуживания, пенсий были повсеместной нормой. В Англии ширилось рабочее движение, а страну наводнили листовки и прокламации, гласившие:

— Трудящиеся страдают под гнетом налогов и нередко голодают. Нам капитал не приносит прибылей, наш труд остается без вознаграждения. Работные дома переполнены, в то время как фабрики опустели.

В континентальной Европе эти протесты, в конечном итоге, вылились в революционные бунты, захлестнувшие в 1840-х города. Неудивительно, что на фоне растущей напряженности, в России начались процессы по подготовке будущих реформ. С конца 50-х годов были созданы специальные государственные комиссии, цель которых была накопить опыт и материал для последующих планомерных реформ. К работе этих комиссий были привлечены ведущие научные силы страны, дабы законодательство, создаваемое на основе их материалов, шло в ногу со временем и отвечало самым высоким стандартам и требованиям.

Первым принятым законодательным актом был закон от 1 июня 1882 г. "О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах". Согласно ему, дети до 12 лет к работе не допускались, а с 12 до 15 лет не могли работать более 8 часов в сутки. Они также не допускались к вредному и изнурительному труду. Наконец, для надзора "за исполнением постановления о работе и обучении малолетних" учреждалась особая фабричная инспекция, подчиненная Министерству финансов. Деятельность этой инспекции регламентировалась Инструкцией чинам фабричной инспекции, введенной распоряжением Министра финансов в 1884 году.

В отличие от стран Западой Европы, где появление первых актов фабричного законодательства и создание фабричных инспекций были разделены десятилетиями, в России это произошло практически одновременно. Это свидетельствовало о том, что императорские комиссии удаляли огромное внимание западноевропейскому опыту развития Трудового законодательства.

В последующие двадцать лет, в Российской Империи были приняты десятки самых современных законодательных актов, направленных на улучшение условий труда фабричных рабочих. Отдельно стоит упомянуть закон от 3 июня 1886 "Об утверждении проекта правил о надзоре за фабричной промышленностью, о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции", который определял порядок найма, увольнения и оплаты труда рабочих. Каждому из них не позднее семи дней по допущению к работе должна была выдаваться расчетная книжка, что признавалось актом заключения договора о найме на условиях, предложенных в этой книжке. До окончания сроков заключенного договора (если он срочный) или без предупреждения за две недели для рабочих, нанятых на неопределенный срок, воспрещалось понижать зарплату, изменять число рабочих дней в неделю и другие его условия. Равным образом и рабочим запрещалось до окончания договора требовать каких-либо изменений в условиях оного. За врачебную помощь плату взимать с рабочих запрещалось.